�זE���̓d�q�������ʐ^�@���̍\���̓��������̑Ώ̓I��2�w���Ƃ��̕\�ʂɓ����\���Ȃǂ�����̂�������

12�@�i�����_�Ɛi���̒�` �@�@�@�@���̐i���_

evolution.html �ւ̃����N

�@�����ł͎����g�̐����̐i���ɂ��ċL�q���܂��B

���_�͎��̒ʂ�ł����A���_�����߂ɂ͂�����ƒ����_�����K�v�ł��B

�����ł��炩���߁A�O�u���Ɩڎ����ڂ��܂��B�������A�i���͂��낢��Ȍ�����@�����������邽�߂ɁA�������ڂ��d�����ċL�q���Ă��܂��B�i�Ⴆ�Α̐��̌����͏ڂ����L�q�ƊT�v�A�܂Ƃ߂�3�J���łׂ̂Ă��܂��B���e�ɂ͑��p�̈Ⴂ�͂���܂����A�قړ��l�̖��ł��B�ς킵���Ɗ�������͊T�v���܂Ƃ߂̂ǂ��炩�ł��������̋͒͂߂�ƍl���Ă��܂��B�j

�u�S�Ă̐����ɓ��Ă͂܂�i���̒�`�Ɛi���̗��_�́A�F���̖@���ƘA������B�v

�u�����̐i���̊�{�͑̐��̌����ɂ��ƂÂ����A���̖@���͉F����n���̖@������R���������̂ł���.�v

�u�i���́A�זE���̍\�����זE����{�Ƃ����A�Ð����w�I�Ȏ�̒P�ʂŐi��.�v

�����̐i�����u�זE�������\�����A�ނ��Ȃ��A�ψق��A�̐��̌����ɉ������ψق��蒅���錻���v�ƒ�`�����B

�@

���Ă���Ԃ��܂����A���̎��_�A�܂藧�r�ʒu�͐��Ƃ��鎕�A��U�w�Ɋ�{�����������̂ł��B����͐����E�S�̂��炷��Α�C�̈�H�ɂ������Ȃ��������������̈�ł��B��������i������������̂́A�ߌ������C���̂����A���邢�́u��̒��̊^�v�I�ȗ��_�ƂȂ�\������ł��B�ہA����܂ł̐i���_���A�_�҂̒m���ʂ̑召�͂����Ă��A�����E�S�̂���݂�Ȃ����������ꕔ����̐��藝�_�ł���A��C�̈�H����g�ݗ��Ă����̂Ƃ��Ă͂��Ȃ������m��܂���B

���͂���������̌������猴���𒊏o���A�N�w��p���ď��z���A�����i���Չ��j�������ƍl���Ă��܂����B�����ł��������Ƃ͒n���A�F���Ƃ́A�����E�Ƃ̋��ʂ̖@���ł��B���̎��_�������Ƃ����Ƒ��̊w���Ƃ̂��������A�Ǝ������Ă��܂��B

�����āA���_���猾���A�����̐i���́A�����Ǝ��̖@���������E�Ƃ��A�����錴����2�_�ɕ����Č�������ׂ����ƍl���Ă��܂��B

�ڎ�

�T�@���̐����i���̕��͕��@�ɂ���

�@1�j�@�����ʒu

�@2�j�@�N�w�̗��p

�U�@�i�����l����O��@

�@1�j�����̐i���Ƃ͉����@

�@2�j���̐i������̂��@�i���̌����͂͂Ȃɂ��@

�@3�j�����i���̗v���@�@

�@4�j�K�����U�ɂ���

�@5�j�L�`�̐i���Ƌ��`�̐i��

�V�@�̐��̌���

�@�P�j�זE���ƍזE

�@�Q�j�W���ƕ��߂��̌J��Ԃ�

�@�R�j�Ώ̂ƕ��t�i����A�o�����X�j

�@�S�j�K�w�Ɩ@��

�@�T�j�����ƒ��a

�@�U�j����Ɛe�a��

�@�V�j�n�D���ƒ�����A�����ē��ِ�

�@�W�j�L���i��`�j�ƈێ����A�������i�Đ��\�A�C�����j�@�@

�@�X�j�\�����ƕ��U���i�g�U���j�@

�@10�j�ψق��邢�͑��l���ƓK��

�@11�j�s����i�����j�ƈ��萫�i���t���j

�@12�j�T���I�Ȃ܂Ƃ�

�@13�j���������@

�@�@1�@�����@spiral

�@�@2�@��^�����邢�͋��剻gigantism�A���^�����邢���⏬��dwarfism

�@14�j�v��

�@�@�P�@�ψقƓK��

�@�@�Q�@�W���ƕ��߁i�J��Ԃ��j

�@�@�R�@�Ώ̂ƕ��t�i�o�����X�j

�@�@�S�@�����ƒ��a

�@�@�T�@�K�w�Ɩ@��

�@�@�U�@�����ƈ���

�@�@�V�@�n�D���Ɠ��ِ�

�@�@�W�@�L���i��`�j�ƒ�����A������

�@�@�X�@����Ɛe�a��

�@�@10�@�\�����ƕ��U�i�g�U�j���@

�W�@�����������̐i���Ƃ�

�@�P�j�@�i���̎��_�i��j�@

�@�@�P�@�i�����n�������͉�����̂ݗ��i���j�����B

�@�@�Q�@�i���͌Ð����w�I�ȁu��v�̒P�ʂő������Ă��Ă���B

�@�@�R�@���������͐i���̌��ʂł���B

�@�Q�j�@�����i���̓���

�@�@�P�@�����̋N���͍זE�i�זE�������j���̂ł���A���̗ށ��Q��i��ƂȂ邱�Ƃ��U�݂��邱�Ƃ�����j������`�����i������B

�@�@�Q�@�g�U��

�@�@�R�@�g�U�ɓ�����A�����̑S�K�w�����Ƃ̊W�ɂ����Ă�蕡�G�Ŕ��B�����\�����l�����A����I�X���������A�܂�K������B�K���͑S�K�w�ԂƊK�w���̒��a���Ӗ�����B

�@�R�j�@�����i���̗v���i�����j�Ɨl���i�^�j�Ȃ�

�@�@�P�@�P�����畡�G��

�@�@�Q�@�n�D��

�@�@�R�@�i���v���i�����j

�@�@4�@�i���l���i�^�j

�@�@5�@���l��

�X�@�����i���̒�`

�@1�j�@�����������̔��B�́A�n���K�͂ł̒����Ԃ̕ω��ƁA����I�ȒZ���Ԃ̕ω��ɕ�������B

�@2�j�@��ʓI�Ɍn���������̔������A����ȏ�Ԃւ̕ω��ł���

�@3�j�@�i���̖{��

�@4�j�@�ψِ��͓������O��������

�@5�j�@�����̐i��

�@6�j�@�i���̌����I�ȉߒ�

�@7�j�@�����i���̒�`

�Y�@�⑫

�@�@�@�@�ψق̒蒅�ɂ���

�T�@���̐����i���̕��͕��@�ɂ���

1) �����ʒu

���́A���̌����Ɛl�̉�U�w�i�g�D�E�זE�E�����w���܂ށj���瓱�����@���i�����j���A�̖̂@�����ɐ����E�A����ɒn���A�����ĉF���i�����j�̖@���i�����j�ɋ��ʂ̖@���i���ՓI�����j�𒊏o���āA���̕��Ր�����t�ɐ����̐i������������A�Ƃ������@���Ƃ�܂����B���̂悤�ɂ���A���ՓI�ɐ����̕ω��𑨂��邱�Ƃ��ł��A����ɂ��ꂾ���炱���̔����ƌn�������̃M���b�v�����z������ƍl�����邩��ł��B

2�j �N�w�̗��p

���̗��_�`���Ǝv�l���@�͓N�w�𗘗p���Ă��܂��B�N�w�͐l�ԂɂƂ��Ă̎v�l�̊w��ł��̂ŁA����𗘗p���Ď��̒��ڌ������Ă��Ȃ�99.9���ȏ�̗̈���ł��邾���q�ϓI�ɔ��f�������ƍl��������ł��B

�N�w���l�X�ȕ��삪����܂����A���͎��R�ُؖ@�A�B���ُؖ@��������Ó����Ɣ��f���Ċw�т܂����i����Ɋւ�����ł́A�t���ł����K�搶�̂���Ŏ��{�_�ɂӂ������@���^����ꂽ���Ƃ͉��ɂ��܂��čK�r�ł����A�����ɂ���͈�K�搶�ɂƂ��ĉ���ڂ��̎��{�_�̕��ŁA���̊Ԋu�ő��ɕ����N�w�҂Ōo�ϊw�҂̌��c�Ή�ƈӌ����������āA���̌��ʂ������ɉ�����ĉ�����Ƃ����K�^�ȋ@��ł�����܂����j�B���̕��@�ɂ���Ď��̗��_�̑Ó��������������ƍl���܂����B

�������A��̓I�ɂ͕K����������܂ł̗B���ُؖ@�ɏ]���Ă��܂���B���Ƃ��u�Η����̖����v�Ȃǂł�2�҂̑Η������������Ĕ��W����i�������j�ƍl���܂����A�K�����������ɂ͂����͂����Ȃ��̂ł��B

���Ƃ��A�g�D��튯����������Ƃ��ɁA�זE�w�ł�Wint�V�O�i�������邢�̓\�j�b�N�w�b�W�z�b�N(Shh)���A���邢�͏�琫�������qEgf�Ɗԗt�������qFgf���݂����݂Ɋ֗^����̂ł����A���ۂɂ͂����̑��ɂ���������̈��q�A��`���q�������ɂ��邢�͑�������ē����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B�����I�ɔ��W�Ɏ��錻�ۂ̌�����2�҂̑Η��Ɩ����ɂ̂��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B���������W����ɂ͕��G�Ȍn�̑��݊֗^�i����Ƒ��i�j������Ƃ����̂������ł����A��������ɉ����Ċώ@���A���f�������̂ł��B

������ʂ̗���Ƃ�Ȃ�A�M���ނ̒���従��^���͏����ǂɉ������Ԗڏ�̃A�E�G���o�b�n�̐_�o�p�i�����_�o�߁j�Ƃ���܂������ǂɒ����ƒf�ʉ����ĕ��߂��镽���̓����ɂ��̂ł����A�����̐_�o�p�i�����_�o�߁j�ƕ����Ȃǂ̈ʒu�W�́A�����ǂ̒f�ʂł͑����Ώ́A�����ł͂�������̕��߂̌J��Ԃ��ƂȂ�܂��B���̂悤�ȍ��E�Ώ̈ȊO�̑Ώ̂͑̂̒��ɑ�R����A���̂悤�Ȋ튯�Ȃǂ̕�����i�����l����Ƃ��ɕK������2�҂̑Η��Ƃ͌����Ȃ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B

���F�t���̈�K�搶�́A�ُؖ@�X�ɍӂ��čč\�z����K�v������A���������R�Ȏv�l���A�Ə�����Ă��܂��B���̍l����������ɑ������邩�ǂ������ᔻ����K�r�ł��B

�����̐i������������ɂ́u�i���͂ǂ����ċN����̂��v�A�����Đi���́u�Ώۂ͉����v�Ƃ����O��A�܂�u�i���Ƃ͉����v�Ƃ�����`���K�v�ł��B

�܂��A���̈����i���̑Ώۂ́u�n����̐����܂萶���v�ł��B���̐i���̑Ώۂ͎��ɗl�X���l�ł��̂łł��邾�������ړx�Ŕ�r����K�v������܂��B���̂��߂ɋ��ʂ̕��ՓI�ړx�������܂�u�̐��̌����v���K�v�ƂȂ�܂��B

�����ł͈ȏ�̑O��̂��Ƃɒn����̐������j�̎������瓱�����u�����i���̓����v�A���̌��ۂ��琄�肳���u�i���̗v���i�����j�v�܂�Ȃ��i������̂��A�u�i���Ƃ͂Ȃɂ����i���̒�`�v���������܂��B

1�j�����̐i���Ƃ͉���

�S�Ă̐����ɂ����镁�Ր��ɂ���

10�̐i���v���̌J��Ԃ��ł����A��X���i�������ǂ�i���v������͂��邽�߂ɂ͎��������e�[�}�ł���u�i���Ƃ͉����H�v�m�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���̒��ɂ͉F���̐i���A�n���̐i���A�@�B�̐i���ȂǂȂǁA�����Đ������̐����i�����_���Q�������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�Ƃ��낪�����ŋ��ʂ���u�i���v�Ƃ����p��́A�Ȃ�ƂȂ���荂�x�ɂ��悭���B����Ƃ����Ӗ��Ŏg���A�����ē����Ӗ��Ŏg���Ă���킯�ł͂���܂���B���Ƃ��u�悢�v�Ƃ����Ă��u�����悢�v�̂��A���_��ς�����ꂼ��Ӗ����Ⴄ�킯�ł��B�@�B�̐i���Ɛ����̐i���͓������H�Ƃ����悤�ɋc�_���łĂ���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B

���������Œ�`���悤�Ƃ��Ă���i���̑Ώۂ́A��L�̂悤�Ɏ����g�������Ȃ��������̂Ȃ��̐Ғœ����̑̂́A���̂܂��ꕔ�ł��鎕�̌�����ʂ��ē���ꂽ�������猟��������̂ł��B����䂦�ɑΏۂ��n����̐����̐i���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����Ēn����̐����̐i���́A�S�����ɋ��ʂ̕��ՓI�����ł���A���̌����͂����܂������R�E�Ƌ��ʂ̌����������Ǝ��̌����i���@���j����Ȃ�܂��B

���̂悤�Ȑi���̖@���͐����ڌ������ē���̂��ЂƂ̈�ʓI�ȕ��@�ł��B���̕��@�ْ͐��i���̌`�Ԍ`�����_�A�킩�Ώ��X�A2011�ƃG�i�������g�D�@�j�ōs���܂����B�����ł́A���Ƃ��������ꕔ�̊튯�ł��F���i�����j�A�n���A�����ɋ��ʂ��镁�ՓI�@���������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B�܂�A���͑̂́A�����đ́������͒n���̈ꕔ�Ƃ��āA�n���͉F���̈ꕔ�Ƃ��āA�S�̂ɗ���鋤�ʂ̖@���̉��ɓ����Ă���A�����ɂ͕��ՓI�@��������Ƃ������ƂŁA����Ӗ����R�Ƃ����Γ��R�̂��Ƃł����A�����Ɠ��̌��ۂ��˂��l�߂�ΉF���̖@���������Ă���̂ł��B

��������A�����͒n���́A�����ĉF���̑̌n�̈�ł���A����䂦�ɐ����̗l�X�ȕω��͉F���̕ω��̈�Ƃ��đ�������A�͂��ł��B�����̐i�����܂��R��ł��B

2�j���̐i������̂��A�i���̌����͂͂Ȃɂ�

�ł����̐i������̂��A�i���̌����͉͂��Ȃ̂ł��傤�i��̓I�Ȑ����̐i���̌��ۂɂ���`�A�i���̌X�̌����͂��Ƃɏ���܂��j�B

�i���������錴���͂́A�F���������N�̗��j�̒��ɁA�n���̐��\���N�̗��j������A���̒���40���N�Ƃ����鐶���̗��j�A���̌��ʂƂ��č��̉�X�̎p������Ƃ������_�ɗ��ӂ���K�v������܂��B

���̎��_�ɗ��ƉF����n���͏�ɕω��i���邢�͐i���j���A���̈�������̐i���ł��邱�Ƃ�������܂��B���R�Ȃ���A�F���̕ω����邢�͐i���Ȃ����Đ����̐i���͂��蓾�Ȃ��̂ł��B�����Ă��̕ω����N���錴���A�܂茴���͂܂Ō@�艺�����c�_�͖w�ǖ����悤�ł��B�قƂ�ǂ̋c�_���i������Ƃ����O��n�߂Ă���̂ł��B

���̂悤�ȉF�����琶���֎���o�H�̌����͈�K����i�q�g�̒��n�A�匎���X�A1977�j�A�O�ؐ��v�i�����̌`�Ԋw�A���Ԃ��ȏ��@�A2013�j�ȊO�Ȃ����낤�Ǝ��͊����Ă��܂��B�����������ł��A�i���̌��ۂɏœ_������A�Ȃ��i������̂��i�Ȃ������I�ɔ��W����̂��Ȃǁj�Ƃ����v���̕��͂͂��܂ЂƂ[���ł��܂���B�����������炲�������������B

�F����n���̗��j�̒��ɐ���������������̂ł����A�͂قƂ�ǐi�����Ă��Ȃ��悤�ɂ݂��鐶�������܂��B�Ⴆ�Ό��n�I�ȃA���[�o��O�����L�Ȃǂł��B����ȊO�ɂ���R����Ǝv���܂��B

���̂悤�ɁA�����̐i����n���K�͂ŐU��Ԃ�ƐÓI�ɗ��܂邱�Ƃ͂��肦��̂ł��傤���H���邢�͋t�s���鐶���i��c�Ԃ�j�͂���̂ł��傤���H�͂��܂��F���K�͂ł��ÓI�ȏ�Ԃ͂��蓾��̂ł��傤���H

���̖�ɂ́A������ƓN�w�I�ɂȂ�܂����A���Ԃ̊T�O�����ɂȂ�܂��B��X�̐��E�ł͎��ԁ��ω��Ȃ̂ł��B�����̐����Ă��鐢�E�ł͊�{�I�Ɏ��Ԃ͎~�܂�Ȃ��̂ł��B�܂�ÓI�ȏ�Ԃ͂��蓾�܂���B���̍����́A�܂��ɂ��G�ꂽ�悤�ɐ�Η�x�̏�Ԃł��ʎq�͊w�ł͗�_�G�l���M�[�������_�U���Ƃ����^�����ω�������̂ł��B�����̐��ސ��E�ł͂���ȏ�c�_��[�߂�K�v�Ȃ��ƍl���܂����A�����́A��Ɏ��Ԃɉ����ĕω������A���ԁ��ω��Ƒ����邱�Ƃ��ł��܂��B���ꂪ��X�̉F���ł���n���ł��萶���ł��B���̐����w�I�ω��̈���i���ƌ������ƂɂȂ�܂��i10�i���v�����Q�Ƃ��Ă��������j�B

�@

�@���̎t���̈�K������u�Ð����w�I�i���_�̑̌n�A���Ό�����A���Ό��o��1���v�̂Ȃ��ŁA�u�������͕ς�邱�Ƃ͈�ʓI�ɕω��ł���B�ω��̒��ɂ͐i���Ƃ����ω�������E�E�E�v�Ƒ����Ă��܂��B

�@�܂�ꌩ�A��c�Ԃ肵���悤�ɂ݂��Ă��K�w��ς���Ɛi�����Ă��肷�邱�Ƃ�����A�ƊK�w�̖����܂߂Ĕ��f���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł��B���ꉻ�����l�̖����܂�ł��܂��B

�@�������A�×��̓N�w�҃w���N���C�g�X���������Ƃ����u�������]�v�Ƃ��A���{�ł��u���s����v�̗��Ƃ������A�ω����邱�Ƃ͕����E�̖@���ł��邱�Ƃ��F�߂��Ă��܂����B�ł�����A���߂Ă����ł͏�L�̂悤�ɘ_����K�v�͂Ȃ��̂�������܂��B��Η�x�̏�Ԃł��ω������邱�ƁA���̕ω��̂ЂƂ������̐i���ƂƂ炦��̂��A���ɂ͎��R���ƍl���Ă��܂��B�����Ȃ��ω����邢�͐i������̂��A�ǂ̂悤�ȗv���ɂ���ĕω����邢�͐i������̂��ł��B

�ω��̌����͕͂s����ł���A����ւ̈ڍs���ω��ł���i���ł����@

�ł͂Ȃ��ω����N����̂��H�����̐��E�ł́A�����w�ɂ�����u�F���͕s����ȑ��݂ł���v�Ƃ�������ɂ���ƍl���ĊԈႢ�Ȃ��悤�ł��B�܂��O�ɋL�����Ƃ���ُؖ@�ł́u�^���͎��ԂƋ�Ԃ̖{���ł���v�i���[�j���j�Ƃ���܂����A���̉^���͕ω��Ƒ����Ė��Ȃ��ł��傤�B

�@�����w����̔F���_�̕��́i�Ȋw�ƔF���\���A�R�{�E�c�ӁA���a���A1984�j�ł́A���R�ُؖ@�̊�{�@���ɉ����āA���Ԃ��̖@���Ƃ��āi�{�ł͑�0�ԖڂƂ��Ă���j�u���ׂẲ^���͂��̓��I����������Ƃ���v�ƒ�Ă��Ă��܂��B����͖������s�����Ԃ��ω����N�����A�����ɁA���S�ɓ������͂Ȃ��A���Ƃ��w�E���Ă��܂��B

����́A���Ԃɉ������ω��͕s���肩������萫�̍��������ւ̈ڍs�Ƒ����č����x���Ȃ��̂ł��i���Ƃ�����K�w�ŕs����Ȍ��ʂƂȂ錻�ۂ��A�K�w�������Ă݂�ΑS�̂Ƃ��Ĉ��艻������̂ł��j�B���������S�Ȉ���͂���܂���B����đ��݂������ω��͉i���ɑ����ƌ������ƂɂȂ�܂��B�܂�F���̐i�����n���̐i�������ׂĂ�����I��Ԃւ̈ڍs�ł���ƌ����܂��B

�F���̗���Ƃ�A�i���܂͉���ł����j�r�b�N�o�����F���̕s����v�f�ɂ��ω��Ɛ��肵�Ă����x���Ȃ��Ǝv���܂��B�u���b�N�z�[�������������ݍ��ނ͉̂F���̋ύt�����邽�߂Ƃ������_�͂��肤��ƍl���܂��B����ʼnF���̂䂪�݂��ύt�������Ă����ƍl����̂��Ó��ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ߔN�A�i�n�k�③�R�^���Ȃǁj�v���[�g�_������ł����A�������ꂪ��������v���[�g�ɂ���ă}���g���^���Ƃ̋ύt��ۂ��̂Ɛ��肷��̂��Ó����낤�ƍl�����܂��B�܂����R�^���͒n���̕ω��̋ύt��ۂ��߁A�Ɨ�������܂��B�n�w�`���������R���畽��ւ̓y�̉^���ƍl����ύt��Ԃւ̉^���ł��B�܂��嗤�Ƒ�m�̌`���ɂ��đΏ̓I�ɗ������錤�����ł܂������A�����ł��n���̕s�ψꂪ���̌����Ɛ�������i�����m�̒n���\���ƋN���FB.I.Vasiliev�A���C��w�o�ʼn�A����ʕ��Ė�A2017�j�A�ύt��Ԃւ̈ڍs�ƍl���Ă����x���Ȃ��ƍl���܂��B

�܂�A�ω��͏�Ɉ��艻�Ɍ������A�Ƃ����܂��B

�@�ȏ�̂��Ƃ��琶���i���̗v�����܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

�͈̂��肵���t��Ԃɂ���悤�Ɍ����܂����A�����ł͂Ȃ�����s����������Ă���A�Ƃ����ƁA�܂��ψِ����邢�����l�����ŏd�v�_���A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B����͐����S�K�w�ɔF�߂�����̂ŁA���̕s����v�f�����艻�i���t��ԁj���������Ƃ���X��������܂��B���̕ω����i���i�n�������j���邢�͌̔����Ȃ̂ł��B

�@���Ȃ݂ɁA�����悻�A�n�������������i����1���N�ȏ�A�̔����͑�ӂ┭���A���U��1���N�ȓ��̕ω��Ƒ������܂��B����1���N�́A�����̍Œ��Ɛ��肳��鐶�����琄�肵�����ł��B�i�����ł̓q�h����N���Q�Ȃǂ̗�O�͌����̗]�n�����邽�߂������܂��j

�@

4�j�K�����U�ɂ���

�@

�@�����w�I����Ƃ́A�̊O�I�i���j�A�Γ��I�i�זE����̂܂Łj�̑S�K�w�̊ԂƊK�w���̑��l�Ȓ��a�A�܂�K�����U�̂��Ƃł��B

�@���艻�̗ǂ��Ⴊ�i������Ƌɒ[�ɕ������邩������܂��j�A�E��ƍ���̑��ݕ⏕�i����j�A���邢�́A�̂̒ɂ����ʂ�������A���邢�͏�����������҂i�ی삷��j�Ƃ����g�߂Ȗ��ӎ��I�ȑ���I�s���ł��B����͂��낢��ȓ����ł������ł��A�����瓮���͋Q����ΐH�ו����P���Ƃ����X���ɂȂ�̂ł��B

�@�s����v���́A�����̐i���ł͐V�������K�����������߁A�܂��͊��ɓK�������艻����X���Ƃ��Ă̌��ہi�����̏؋��j�Ɨ������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��̔����������זE�̈��艻���Đ��̂ƂȂ�ߒ��A��ӂȂǂ����l�ł��B

�@��Ȃ��Ƃ́A���̂悤�ȕs����v���͎��R�E�������E���܂����l�ł��邱�Ƃł��B�J��Ԃ��܂����A����A.�A�C���V���^�C�̌����̔��W�ɂ��u�F���͕s����ł����v�Ƃ��������A�����̓����זE���Ȃ��悤�Ɏ��R�E���܂��������l�̍\���͂Ȃ��Ƃ����ψِ��A���l���̎����ɂ���ĕ��ՓI�ł��邱�Ƃ�������܂��B�����E�͂˂Ɉ��艻�i���t��ԁj�������ĉ��w�ω��╽�s�^�������܂����A�����͐������L�̐i����̔����ɂ���Ĉ��艻�ւނ����Ă����̂ł��B

�܂�A�˂ɕω��͂��������ȕ����������A���������̐i���̌����͕͂s����ł���A�������Ԃֈڍs���邱�Ƃ��i���Ȃ̂ł��B

����䂦�����̐i���i�މ����ӂ��߂āj�̌����͂��s���萫�ł���A��������������i���t�j��Ԃւ̈ڍs���ω����錻�ۂ̈�������̐i���ł��B�ł�����n���̐����̐i���͒n�����A�����Đ�������������Â��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

��K����̍l��

�@�䂪�t���̈�K����́u�Ð����w�I�i���_�̑̌n�v�ł́A�i���̌���͕ψفA����������N�����̂��f�r�ψقł���Ƃ��āA�f�r�ψق��d�����Ă���悤�ł��B�����̐i���͕ψق������ł��邱�Ƃ͓����ł����A�ψق��N�����̂́A�ω��Ƃ�������ɐ[�������ł��邱�Ƃ́A�����̐i���͕ω��̈�ł���A�Ƃ������Ƃł�����Ɨ����ꂽ��������܂��B�ł������ŕs���萫�܂œ˂��l�߁A�����̉^���̌����܂ł��ǂ蒅�����̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B

���R�A�s���艻�͂���̂��Ƃ����^����o�Ă��܂��B���͖��_����ƍl���Ă��܂��B�i���̏�ł͂��ꂪ��ŗv���ƂȂ�A�̔����̏�ł͑ޏk�A�ُ�A���邢�͕a���ƂȂ�̂ł��B

5�j�L�`�̐i���Ƌ��`�̐i��

�@��ʓI�ɐi���Ƃ����Ƃ��ǂ���Ԃ��������j�I�ω��Ƃ����̂����ʂł��B�����āA�����i���̌`�Ԃ��A�ω��A�ɉh�A���ށi���Łj��4�i�K�Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ������i��K�G�V�Ł@�Ȋw�_���A1977�Ȃǁj�A�����ɂ͑މ��ƂƂ炦�邱�Ƃ̂ł��鐊�ނ��邢�͏��ł��ŏI�I�i���i�K�Ɋ܂܂�Ă��܂��B

�@�t���̈�K����́A����4�i�K�͎��R�ł������ł���A���ՓI�ȕُؖ@�I���W�̖@���̐����łł���ƍl���Ă��܂��B���́A�����i���̉ߒ����ώ@���A������K�w���̖�����Ƃ������_�܂����B�ڂ��������Ȃ�A�l�Ԃ̐i���ɔ����āA�މ��튯�������邱�ƁA�l�Ƃ����K�w������Ɛi�����Ă��邪�A��K�w�������Ă݂�Ƒމ������������Ƃ������Ƃł��B�b��߂��܂��傤�A�����E�����K�w��������ƁA�܂薳�@�E�ł������@��������Ƃ������Ƃł��B�܂�ω��̌����ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����āA����������邱�Ƃ́A�����͖��@�E�i���̊K�w�j�̍L�`�̐i���Ƌ��`�i����̐����E�j�̐i��������Ƃ������ƁA�ǂ�����މ����ۂ��܂�ł��邱�Ƃł��B�u�i�����邱�Ƃ͑މ����邱�Ƃ��v�Ȃǂ̋c�_�́A�K�w�𑨂��Ȃ��c�_�ł���Ǝ��͍l���Ă��܂��B�@���ł��傤�H

�����Ɏ����̐��̌����́A���̌������瓱���o�������̂ł����i�T�̐����זE�Ƃ͉����j�A�l�X�Ȑ������ۂ̍���𗬂��@���ł���A�����E�݂̂Ȃ炸�����E�i�F����n���j�Ƃ����ʂ��镁�Ր��̂��錴���ł��B�܂肱���͗l�X�Ȑi���̍�������������̂ł���A�i���v���͂��邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�����āA���̌����́A�̔����ƌn���������֘A�Â���i���f����j������R�������Ƃ��ďd�v�Ȃ��̂ł��B

�������������Ӗ��́A����܂ł̐i���_�͗l�X�Ȑi�����ۂ������Č̔����ƌn�������̗��҂̊W��_���Ă���̂ł����A�����S�ۂ��鍪�{�����A�܂�i���̌����Ƃ����̔����̌��ۂ������N���J��Ԃ��Đi���Ɏ���ۏ�A���̌��ۂ������N���Â��ێ������v���͉����H�ƌ����_���قƂ�njڂ݂��Ă��Ă��Ȃ��A�Ǝ��͍l���Ă��邽�߂ł��B

���Ɍ������X�Ɍ������܂����A�����悤�ȍ��ڂ�p�ꂪ�Ȃ�ǂ��o�Ă��܂��B����������K�v������̂ł����A�ЂƂ܂������ł͉䖝���Č�������˂��Ă��������B

�P�j�זE���ƍזE

�@�זE�ƍזE���A����͂��ׂĂ̐����ɋ��ʂŐ������L�̊�{�I���ۂł����萶���i���̊�{���Ȃ����̂ł����A����ɑ̐��̌����̊�{���܂܂�Ă��邽�߂����ő����c�_���Ă��������ƍl���܂��B���Ȃ݂Ɏ��̌`���@�\�������Ă��鎄�̌����̑Ώۂɂ͓��R�זE�̊ώ@���܂܂�Ă��܂��̂ŁA�g�߂ȂƂ�����莩���̖��ł�����܂��B

�@�זE������̂́A�זE���ƍזE�O�i��)�Ƃ̋��ƂȂ��Ă���זE���ł��B�זE���͑S�Ă̐����ɂ���܂��B�����Ɩ������̋��E�Ȃǂ����낢��c�_����Ă��܂����A�זE��Ɨ�������זE���̑��݂��Ȃ�����̋c�_�����藧���܂���B���̈Ӗ��ōזE���͑S�����������ʂ̍\���Ȃ̂ł��i���������萶���E�ł͂��L�͂ɑ��݂���A�܂蕁�ՓI���݂���茴�n��������Ƃ����@����������Ă��܂��j�B����ȊO�ɑS�Ă̐����������ʂ̕����͐��ł����A���͖������E�ɂ����݂���A�Ƃ����_��100���������L���A�Ƃ͂����܂���B

�@���čזE���́A�זE������܂����A���̍\���͓�w���̃����������Ȃ�܂��B�a�����̕������w�̓����A�e�����̗̈�����ƍזE�������Ă��܂��B���̍\���͊�{�I�ɑS�����ŋ��ʂł���A�ŌÂƌ�����Ŋ⒆�̗�������w���̍זE���̂悤�ł��蓯�l�Ɛ��肳��܂��B�ł�����זE���͐������`�����邽�߂̌����I�\���ƌ����Ă悢�ł��傤�B

�@�זE���͍זE���E���i���E���j�Ƃ��Ă��܂��܂ɕω����čזE���O�Ƃ̊W��z���܂��B���̕ω��ɂ͓ˋN�ƂȂ�ꍇ�i�ږсA�@�сA�U���ȂǂȂǁj�Ɗד�����ꍇ�A�c���ōזE���炫��ėV������ꍇ�Ȃǂ�����܂����A����͊e�זE���ꂼ��ɂ���Ă��܂��܂ȏɑ����ĕω����܂��B�����čזE���ɕt�����Ă��邢�͖����ɂ����ē��O�̘A����⏕����̂��A���`���A���O�̓����i���߁j�Ȃǂł��B�Ƃ��ɂ͍זE���i�ƌ�������ǂ⌴�@�ۂ��W���܂��B����ȊO�ɃL�`���A�Z�����[�X�Ȃǂ��܂��܂ȕ���������܂��B

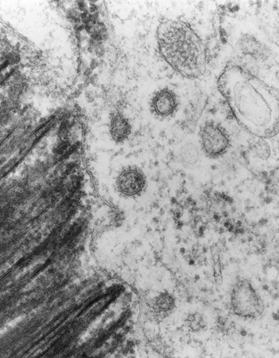

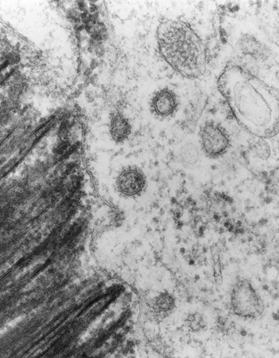

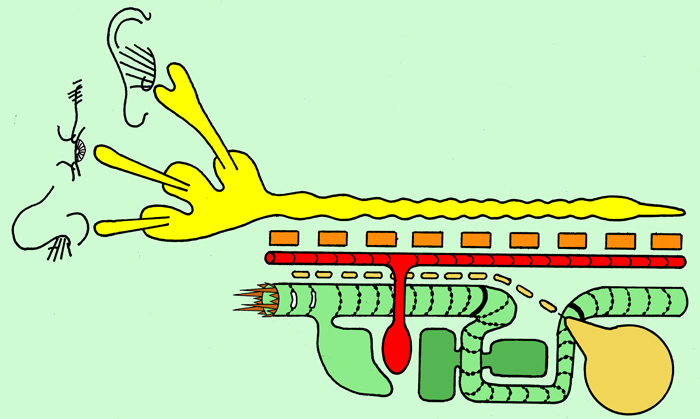

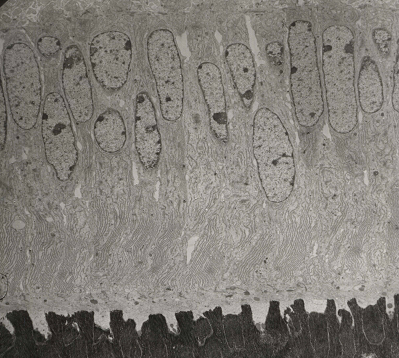

�זE���̓d�q�������ʐ^�@���̍\���̓��������̑Ώ̓I��2�w���Ƃ��̕\�ʂɓ����\���Ȃǂ�����̂�������

�@���Ă��̓�w���̖����Ӗ�����͉̂����Ƃ������������̑Ώ̓I�z�u�A�܂�Ώ̐��ł��B����̂ɏ�L�̍זE���O�̊W���X���[�Y�ɍ쓮�ł����̂ł͂Ȃ����Ɛ���ł��܂��B�����̋N���̎���ɂ̓��������̒P�w�A�O�w�A�l�w�ȂǂȂǂ̍זE�����i����̎��݂Ƃ��đ��݂����Ɛ���ł��܂��B�������A�ω��̑����זE���O�̊��ɓK���ł����͓̂�w���̃��������ŁA���̑��̖��͏����������̂ł��傤�B��w�\���ȊO�ُ̈�ȍזE���͂��܂蒍�ڂ���Ȃ����߉��ł͌������Ă��Ȃ��Ɛ���ł��܂����A���͂����ꌩ���o����邾�낤�ƍl���Ă��܂��B�@

�@���_���猾���A�זE���ώ@���邱�ƂŁA�̐��̌����ł����Ώ̐��͂������ƂƂȂ�זE���炫�Ă���̂��A�ƍl�@���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���@�E�ł����q���W�����ĕ��q�ƂȂ�A���q�̑Ώ̓I�\�����z���̌����ƂȂ�ȂǁA�Ώ̂̊�{�͕ς��܂���B

�@�������猾���邱�Ƃ́A�Ώ̐��͈��萫���邢�͕��t���ޕۏƂȂ�A���邢�͕��t�����邽�߂̒S�ۂƂȂ�ƌ������Ƃł��B���̕��t�������ω��A�Ώ̐��ɒS�ۂ��ꂽ���t�ւ̕ω����F����n�������Đ����̐i���ł���A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�Q�j�W���ƕ��߂��̌J��Ԃ�

�����͍זE���W�܂�A���זE�����ƂȂ肻�̑g�D���邢�͊튯�����܂��B���̂悤�ȏW�����̑��זE�����ƂȂ�Ȃ��ꍇ�ł��A�܂�U�݂���ꍇ�ł����������̐������U�ݓI�ɌQ������A���邢�̓R���j�[�Ȃǂ�����A����\�����܂��B

�M���ނł͂��܂��܂ȍזE�̏W�������߂��`�������߂��W�����Ċ튯��̂��A����Ɏ�Ȃǂ̌Q����`�����܂��B��X�̐g�߂ȍ\���̂ł͂��ꂪ�A�����ł���A�Љ�ł���A�튯�n�ł���A�튯�ł���A�g�D��זE�Ƃ������ɂȂ�܂��B������K�w���Ƃ����A���ł����l�ł��B�@�@

�����āA���Ȃ��́A�튯�A�g�D�A�זE�̏W�����������邱�Ƃ��e�i�Ώ̐��́j�J��Ԃ��f�ł��B�g�߂ȃq�g�̗̑̂�ł͑̐߁A�t�߁A�葫�̎w�A��A�ō��A�]���Ȃǂł��B

���ĕ����E�ł������悤�Ȍ��q�����݂��邱�ƁA���q�͏W�����ĕ��q�ƂȂ邱�ƁA�嗤�ƊC���W�����Ēn�����`�������ȂǁA�n�w�Q�Ȃǂ̏W���Ƃ��Ĉ��̊K�w���`������Ƃ������ʂ̎x�z����@��������܂��B���_������܂����l�ł��B

���̂��Ƃ���A�W���ƕ��߂͉F�������߂Ƃ��錴���Ƃ�����Ɣ��f���Ă��܂��B

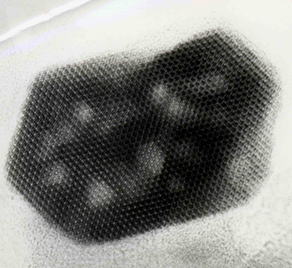

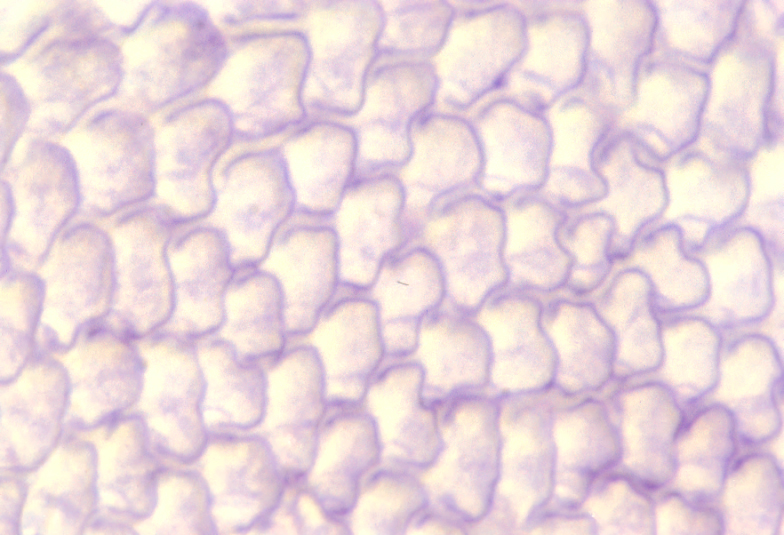

���̃A�p�^�C�g�����̓d�q�������ʐ^�@OH�̋K���I�\���i�Ώ̂ƌJ��Ԃ��������j���ώ@�����@

�R�j�Ώ̂ƕ��t�i����A�o�����X�j

�זE�������ł͂Ȃ��A�����̑̂̊튯�A�g�D�͑����đΏ̓I�Ɉʒu���܂��B�q�g���Ɏ��ΑΏ̐��͍��E�Ώ݂̂̂ł͂Ȃ��A���\�A�w���A�㉺�̑Ώ̂ȂǂȂǂ�����܂��B�܂��̑����X���A���t�B�Ȃǂ͑B�[�������Ώ̂ɂȂ�܂��A���̃A�E�G���o�b�n�̐_�o�p�╽���̔z��͐����f�ʂł͑����Ώ́A�����I�ɂ͕��߂̌J��Ԃ��ɂȂ�܂��B�Ώ̂ƌ����Ă����܂��܂ȗl��������̂ł��B�@�\�I�ɂ��悭�m���Ă��邱�Ƃł́A���i���h�R�ō\������邱�ƁA�����_�o�̓A�Z�`���R�����ƃm���A�h���i�����̝h�R��p�Œ��a���Ă��邱�ƂȂǂ��������܂��B

���̂悤�ɑΏ̐��̈Ӗ��́A���t����S�ۂ���A�܂����萫�����t���͑Ώ̐��ɂ���Ď���������A�Ƃ����킯�ł��B

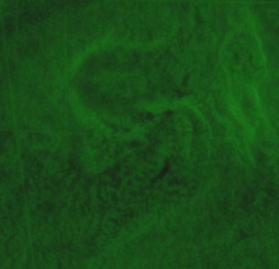

�l�̂��ɔ����w�I�Ɋe�튯������ƍזE�̏W�c�����ߓI�A�Ώ̓I�ɕ������邱�Ƃ��悭�킩��܂��B�L���Ȋ튯�ł́A�̐߁A�_�o��t�߂�B��A�ؐ߂̕��߂̕����ȂǂȂǂł��B�����ǂ���O�ł͂���܂���A�A�E�G���o�b�n�̐_�o�p�͐_�o��זE���A�����Ǖǂ��܂��ł��������ǂ̕����Ƒ������A�قړ��������������֏W�c�I�܂蕪�ߓI�ɕ������A�ŏI�I�ɒ��̎���Ƀl�b�g���[�N���\�����܂��iNishiyama�@et.al.:Nature

Neuroscience, 15,1211-1218, 2012, doi; 10.1038/nn.3184�j�B

�܂蒰�̒����ւ͂قڕ��߂̌J��Ԃ��A���̒f�ʂł͑����Ώ̓I�Ȕ���������悤�Ȑ_�o��זE�̕��ߓI�������Ǝ��͍l���Ă��܂��B���t�B�̕��������l�ŁA���ǂ����Ƃ��Ď��͂ɑΏ̓I�ɑB�[���������܂��B�������l�ŏ㉺�̎���A�����Ǝ����A�����⌋�߁A�����Ȃǂ��Ώ̐��������ĕ������܂��B������������͎����������A�����͙����������Ƃ��@��������܂��B

�����̑Ώ̓I�Ȕ����́A�Ώ̐��ɂ���đ̂̕��t����������邱�Ƃ������Ă���A�ƌ����܂��i�l�̂̑Ώ̓I�������ڏq����ƒ����Ȃ�̂ŕʂɘ_����\��ł��j�B

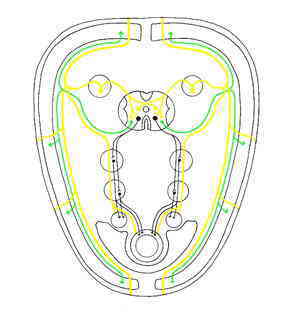

�_�o�n�i���j�͔w���ւ����ē��i�O�j���i�]����ځA���A�@�A�����X�ɑO���ɓˏo����j�ւƁA�����E�ċz�A��A�E���B��n�i�C���y�j�͕����ւ����Ĕ��i�\�j���ւƑΏ̐��������Č`�������B��������J��Ԃ��������I�\�������B

�������̐}�̏ڍׂȐ����͎��̌`�Ԍ`�����_���Q��

���@�i�����j�E�ɖڂ�]����ƁA���ׂĂ̕����͗l�X�ȑΏ̐��������Ƌ��ɂ���ɂ���ĕ��t����ۂ���������܂��B���q���l�X�ȑΏ̐��������Ĕz�錋���B�n���̎R���ƒn���A���ƊC�Ȃǂ��Ώ̂Ƃ����܂��i�O�L�̑����m�̒n���\���ƋN���AB.I.Vasiliev�A���C��w�o�ʼn�A����ʕ��Ė�A2017�j�B�R���̍\���̃A�C�\�X�^�V�[���܂��Ώ̂ƒ��a�̖�肾�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

���̂��Ƃ���Ώ̐��͕��t����S�ۂ��鐶������F���ɂ����錴���ƌ������Ƃ��ł��܂��B

�����Ă������琄�肳��邱�Ƃ́A�������N���邢�͉��疜�N�̗��j�I�ω������\�N�̕ω����A���ꂪ���̑����̂��Ƃ����ω��̌������邢�͗v���Ƃ��āA�s����ƈ���܂蕽�t�Ƃ�������������邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�S�j�K�w�Ɩ@��

�@�����ł͂����ɁA��A�́A�튯�n�A�튯�A�g�D�A�זE�Ƃ����K�w������܂��B��̏�ɂ́A���A�ȁA�j�A�ځA��A�E�Ȃǂ�����܂��B����͉����Ӗ����邩���_���猾���A�K�w�ɂ���Ė@�����Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B

�Ⴆ�A�͎̂���ł��זE�͐����Ă���i�g�D�ƌ̖̂@���̈Ⴂ�j�Ȃǂł킩��܂��B���ꂪ�S���Ȃ������̊p���A�S���A���t�Ȃǂ��ڐA����ȂLj�w�ɉ��p����Ă��܂��B�i�|���I���̎���L�ё������܂���q�f�����o���A�����̓q�f���łł��������Ƃ��ؖ������̂͗L���Șb�ł����A������̂Ƒg�D���邢�͊튯�̖@���̈Ⴂ�ɂ����̂ł��B

�l�Ԃ̊K�w���͂���ȊO�ɂ�����܂��B�����_�o�ɂ́A��]�Ə��]�A�����A�Ґ�����ɑ�]�ɂ͗t�A��A�Ґ��ɂ͐Ґ��_�o�̕��߂ȂǁA�̑��ȂǑB�\���ɂ͗t�A���t�A�B�[�ȂǁA�ɂ͋ؐ߁A�t���ɂ͐t�߂Ƃ�������ł��B

�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͊K�w���ƂɓƎ��̖@���������܂����A�e�K�w�͑��݂Ɋ֘A�����������a���A����ʂ̊K�w�ň��艻����X�������Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ����튯�n�̈ꕔ���މ��A���邢�͑ޏk���Ă��A�튯�n�̋@�\�͕ۂ���邩�A���������ǂ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�މ��튯�����̂悢��ł��B�Ⴆ�A�t���`���ߒ��ŁA�O�t�A���t�Ƃ����g�D����ߐ��ɏo�����܂����A�����͑ޏk���A��t�g�D�̌`���ł������I�Ȑt�@�\���������t������������A�Ƃ������̂ł��B���̂悤�Ȋ튯�͐l�̂̒��ɂ͑�R����A�މ��튯�Ƃ��Ă̎��_�Ƃ��̑Ώ̓I�\�����l���ɓ���A���K�w�̏�ʂł̕��t�ێ����邢�͌������i�i���j���݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂����̍l���ł��B

���āA���@�E�ʼn�X�������Ƃ��g�߂ɐڂ��邱�̌��ۂ́A���q�i���邢�͑f���q���N�I�[�N�Ȃǁj���番�q�A�l�X�ȕ����A�n���A���z�n�A��͌n�Ƃ��Ƃ��̊K�w��������A�����ɂ̓j���[�g���͊w�Ɨʎq�͊w�Ȃǂ̊K�w�ɂ��@���̈Ⴂ������Ƃ������Ƃł��B

�܂�K�w���ƊK�w���Ƃɓ��L�̖@���������Ƃ��܂��A��������F���Ɏ����{�I�Ȍ����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

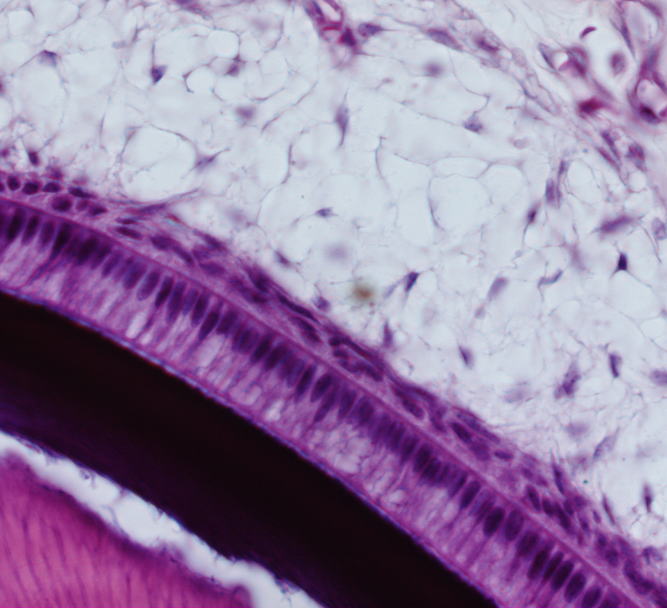

�I�^�}�W���N�V�̔畆�̍זE����@����זE�͎����I�ɕ��邪�畆�S�͕̂��ʂɑ��݂���A�܂�畆�ƍזE�̊K�w�̈Ⴂ�ɂ��@���̈Ⴂ������

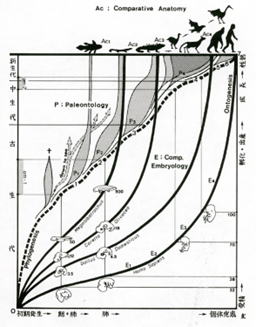

�K�w���́A�i�����ÂƂ��ɍĐ��H�w����������Ƃ��ɔ��ɏd�v�ł��B�킪�t���̈�K������A�Ώ̐����u�Ð����w�Ę_�E���v�i�z�n���فA1972�j��u�V�ʼnȊw�_�E��v�i�匎���X�A1977�j�̒��ōĎO��������A�n���w�Ɛ����w�̊K�w��Δ䂳���u�z��-�זE�E���-�g�D�E�t�w-�튯���邢�͊튯�n�E���w-����A�i��E�P�w-��E���w-���E�ݑw-�ȁE�w�Q-�ځE�ݑw�Q-�j�v�Ƃ��Ă��܂��i���������͌l�I�Ɏ��������������j�B���̑Δ�́A�����̐i����O���ɂ����A�����i���̊�{�͍זE�ɂ���A����Ă����n���̐i���������̂ł���זE�Ɠ����J�e�S���[���������K�v������A�Ƃ����ʂ������o�����̂ł��B

40�N���炢�O�ɐ搶���炱��������ꂽ�����͂������������݂̂ł����B�������A�K�w�͂��ꂼ��@�������Ƃ����ʂ���l����A�����Ă��̂悤�ȑΔ�͂��Ȃ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ��������݂̎��̈ӌ��ł��B�n���ɂ͒n���̐i��������A����͕K�����������̐i���Ƃ��Ȃ��J�e�S���[�ł͂Ȃ��A�Ƃ������̂ł��B�n���̐i���̒��ɐ����̐i��������Ƃ������Ƃł��B

�]�k�ł����A�悭�t���̈�K�搶�́A�u�Ȋw�ɊK�����͂���̂��H�v�Ƃ����₢�ɁA���z���������ꂱ��ɂ͓�������悤�Ȗ����͂Ȃ��A�u�Ȋw���̂ɂ͊K�����͂Ȃ��v�Ƃ���������Ă��܂����B���ꎩ�͔̂[�����܂��A���A�������Â��Ȃ�Ή��܂��B�܂莞�ԓI�ω��͂���킯�ŁA�����̂�����̊K�w�ł͗l�X�ȉ^��������A���ꂪ�������Ď��ԓI�ω����Â��Ȃ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�Љ�I�ɂ͌Â���������V�������z�֕ω����܂��B���́A�K�w���̖��Ƃ��ĂƂ炦��ƕʂ̌������ł���Ƃ������Ƃ��ƍl���Ă��܂��B����͈�w�̍Đ��H�w�ɂ����Ă͂߂邱�Ƃ��ł��A�����Đ�����̂��A�l�̂ɕK�v�Ȃ��͉̂����A�Ƃ����₢����Ɏ����Ă��Ȃ��ƁA����������������\��������A�Ƃ������Ƃł��B����͐i���̉ۑ���āA���{�R��731������i�`�X�̃A�E�V���r�b�c�ɂ����ޖ�肾�ƁA���͍l���Ă��܂��B

�T�j�����ƒ��a

�����͎��������������J��Ԃ��Ƃ������ɂ��ł��܂��B����͍\�z�I�ɂ��@�\�I�ɂ������邱�Ƃł��B�����悤�ȍ\���̌J��Ԃ��͎����I�ω��̂��ƂɌ`������A���̂悤�ɂ��Ăł��Ă��镔���̏W������S�́i��A�̂Ȃǁj�����a��ۂƂ������Ƃł��B�����̌J��Ԃ��\���i�̐߂Ȃǁj�͎������i�זE����Ȃǁj�������ƌ`������A���̂͌J��Ԃ��̑�ӂŌ̂��ێ�������̕��t��ۂ����a����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

���̗ǂ��Ⴊ�A�̑��̍\���Ƌ@�\�ł��B�̑��͊̏��t�Ƃ��������Ȋ̑��̍זE�̏W���̊튯�ł��B�̏��t�͊̍זE�̎��͂Ɍ��ǂ��z���\���ł��B�������{�Ƃ��ď����̑��̍זE�����݂��܂����A�ɂ߂ĒP���ȍ\���̌J��Ԃ��ł��B���������̋@�\�͉h�{�̒����A�_�`�̕���A��ō�p�ȂLjȊO�ɂ�480������Ƃ����Ă���A���̔�r�I�P���ȍ\���łǂ̂悤�ɂ��Ă��̑����̋@�\���ʂ����̂��������ȋ^��ƂȂ��Ă��܂��B����䂦�̑��i�q�g�̊̑��͔]�Ɠ������炢�̏d�ʂ�����1.5kg���炢�ł��j�̍Đ��͍�����ɂ߂Ă��܂��B

���̐������@�\����������̂��������ł��B�̏��t�P�ʁA���邢�͈��̐��̊̏��t�̏W���������I�ɋ@�\��ς���Ƃ���ƁA���̐��̑����@�\�̏����𗝉��ł��܂��B�������������ċ@�\��ς���A�Ƃ������Ƃł��B

�ł͂��̎������͂Ȃɂ��Ƃ�����肪���ɕ����яオ���Ă��܂��B�������A���Y���̖��͑̓����v�Ƃ��ĊT�����Y�����悭��������Ă��܂����A�̐߂��Ƃ̃��Y���̉\���iNature �j�A������ƈႤ��������܂��q�g�ւ̊����ƃ}�����A�����̑̓����v�̌����ȂǐA���̐����A��ӁA�_�o�̊����A�����čĐ���Âւ̉��p�ȂLj�����p�x���猤�����i��ł��̂ŁA����͐F�X�Ȏ����������炩�ɂȂ邱�ƂƊ��҂��Ă��܂��B

���̂悤�ȗ����ƒ��a���܂�3�j�̑Ώ̐��Ɠ��l�ɕ��t�������萫��S�ۂ�����̂ł��B

���q�z��̌J��Ԃ��ƌ����A�嗤���\������n�w���J��Ԃ��Ă��܂��B�����Ȃǂ̍\���A���z�n�Ȃǂ́A������S�Ƃ͌����܂��A���̗������邢�͌J��Ԃ�������A�S�̓I�Ȓ��a���ꉞ�͕ۂ���Ă���i�ꉞ�Ƃ����̂͊��S�Ȏ������⒲�a�͑��݂��Ȃ����߂ł��j�B

������܂������ƉF�����ʂ̌����ƌ����܂��B

�U�j����Ɛe�a��

��������܂�c�_���Ȃ��J�e�S���[�ł������ӎ��I�ɓ���悭�g���Ă���@���ł��B

�e�a���Ɋւ���Ȃ�A���Ƃ��Ό��n�זE�����n�̊C�ɒa�������ہA���n�C�Ƃ̐e�a�����Ȃ���ΐ�ł����͂��ł���A���זE�����ł͍זE���݂̐e�a��������̂ɍזE���m���������̂ł��蓾��A�Ȃǂł��B�ړ������������V�������ɐe�a���������Ȃ���A�����̃j�b�`���l�����邱�Ƃ��ł����A�܂��i�����邱�Ƃ��ł��܂���B�K���̑O�ɐe�a���邱�Ƃ���ȏ����ł��B��Âɂ��Ă��A���Ƃ��ΐt���Ȃǂ̈ڐA�ł͈ڐA���鑟��ƈڐA�����l�̐e�a�����d�v�ȗv���ƂȂ�܂��B

������g�߂ȊT�O�ł����A���܂�ӎ�����Ă��܂���B�������̍��E�̎�͈قȂ铮�������Ȃ��炠����̖ړI�i���т�H�ׂ�Ȃǁj�Ɍ������Ĉ�̂Ƃ��ē����܂��B�]��ڂ����E�Ώ̓I�\���ł����A���݂��ɑ�����Ĉ�̂��Ƃ��l���A�f�����f���܂��B�܂葊��͊�{�I�ɂ͑Ώ̐��̂����ɂ͂��炫�A�s�����Ԃ����艻���邽�߂ɂ͂��炢�Ă���A�ƍl���ĊԈႢ����܂���B

���l�ɁA���̌`�ԓI������㉺�{�̎��̂��ݍ��킹������X�̎��̌`�ԂƂȂ�A��`�q�̑���͐��픭���𑣂��܂��B����ɉ�X�̏����ǂ�従��^���́A���֑��ƊO�c���̕��߁A����Ɋ֗^����A�E�G���o�b�n�̐_�o�p�i�����_�o�߁j�̕��߂̑Ώ̓I�J��Ԃ��\���̗����ɂ���Đ�������̂ł���A���̂悤�Ȃ��܂��܂ȑΏ̍\���̗����͑������������A�ƌ����܂��B

�ߔN�ATilman et al.�iNature,515,44-45,2014.�j�͐����̏W�c�����l�ɂȂ�Ƒ���������Ƃ���Ă��܂��B�����A�_�o�זE�̕����̓~�g�R���h���A�Ɗ֘A���邷���iScience:369,858-862,2020 �j�A�܂�זE�ƍזE���튯�̒��a�����炩�ɂȂ��Ă��܂��B���́A���ケ�̂悤�Ȏ���������������K�w�Ԃ̒��a���𖾂���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B

�ړI�Ɍ������č��E�̎�͈قȂ铮���ő��݂ɕ₢�����i����j

�v��ƑΏ̐��͑���̑�Ȉ�̗v���ł��B�������A�̑S�̂����a��ۂ��߂ɂ́A������K�w�̊Ԃ̑��������܂��B�E�̍��̋ؓ������߂�ƍ��̍��ł������Ƃ��č������ɂ߂邱�Ƃ͂悭�o�����邱�Ƃł��B���̍��E�Ώ̂ɂ�鑊��ł��B���̒ɂ݂��i�s����Ɣw�ؑS�̂ō��E�̃o�����X���ێ����悤�Ƃ��āA�w�����Ȃ����Ă��܂��܂��B�܂���̊튯�������������������킯�ł��B

���̂���悭���ɂȂ��Ă�����t�̏o�Ȃ��Ȃ�h���C�}�E�X�A�܂����Ȃ��Ȃ�h���C�A�C�Ȃǂ́A�����y�f��ڂ����Ȃǂ̑���I�����������܂��B

�����́A������̓������ł͂Ȃ������̑S�Ă̊K�w�ɁA�����ĊK�w�Ԃɂ��F�߂��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

�����̐e�a���͐g�߂Ȃ��̂Ƃ��ẮA���q�̐e�a���A���q��d�q�̐e�a���Ƃ��Ė��ɂ���܂��B���Ƃ��ΐg�߂Ȗ��Ƃ��āA�ڒ��܂͐ڒ�����ޗ��ɑ���e�a���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�����\���́A�\�����錴�q�╪�q�̐e�a�����Ȃ��Ɛ��藧���܂���B�����Č������\�����錴�q�╪�q�̑���ɂ���ċ��x�Ȃǂ̐��������܂��A�ƍl�����܂��B

�܂�e�a���Ƒ�����܂������ƉF���ɋ��ʂ̌����Ƃ݂Ȃ�����̂ł��B

�V�j�n�D���ƒ�����A�����ē��ِ�

�@�n�D���́A�Ƃ��ɐi���̖��ł͂���܂ŋc�_�̑Ώۂɂ���Ȃ��Ă��܂���B�������A�����̍זE�ڒ����ǂ����čזE�̈ꕔ�ɂ̂ݐ�����̂��A���@�ނ̉傪�����Ȃ�X���A����̐��������̋�ԓI�ʒu�ƐH�����߂�̂͂Ȃ����H�ȂǂȂǂ͕K�R���ɂ�闝�_�����ł͉����ł��܂���B�����Ěn�D�������邩�炱���������ւ̐i���i����i���j�������A��̓��ِ��ݏo���A�Ɛ��肳��܂��B����i���Ȃǂ̋c�_�̑O��ɂ͚n�D�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ă��̚n�D���́A����ł͐e�a�����A����ɂȂ�����̂ł��B

�܂�n�D���́A�ψق��������̂����̕����i������Ƃ��̗v���Ƃ��ē����܂��B�܂�A�ψقƐi�������ԋ��̂悤�ȓ���������̂ł��B����䂦�����Ă̕����i��������ِ��̗v���Ƃ��Ȃ���̂ł��B

���Ȃ݂ɐl�Ԃ̚n�D���͝G���̂��]�Ӊ��n�Ƃ�����]�̌Â����ʁi�������ȓ����̔]�ɑ�������j�ɂ���Ƃ����A����䂦�ɂ��̐l�{���̌��n�I���i�����߂��A�Ƃ��l�����Ă��܂��B���́u�D�������v�͖{���I�Ȗ��Ȃ̂ł��B

���@�E�ł͈قȂ������q�����������q�ƂȂ鎞�ɁA�������錴�q�̑I���Ȃǂ̗Ⴊ�n�D���Ƃ��Ȃ������Ƃ��Ă������܂��B�����Ă���䂦�Ɍ��q�A���q�A�����Ȃǂ̓��ِ����\���̂ł��B

�n�D���Ɠ��ِ����܂��A�����Ɩ��@�E�A�F���Ƌ��ʂ̌����Ƃ݂Ȃ����܂��B

�W�j�@�L���i��`�j�ƈێ����A�������i�Đ��\�A�C�����j�@�@

�����̕ۑ��I�v���Ƃ����Ƃ���ł���`�q�A��`�������܂��B�����f���ȍ~�A��`�q�̌������i�݁A���ܕ��q��`�w�܂Ŕ��W���A�a�C�Ȃǂ̈�`���q���𖾂���A�Đ���Âł͐ϋɓI�Ɉ�`�q���Â��Ȃ���A����Đ��ɂ����p����Ă��܂��B���ꂾ����`�q�͕ۑ����q�Ƃ��ďd�v�ȗv���ł��邱�Ƃ͎����ł��B�����Ă��ܐi���͈�`�q�ʼn𖾂ł���A�Ƃ܂ł�����`�q�ɂ��i���w�A�i����`�w�̕��삪�ł��Ă��܂��B

�������A���́A��`�q�͑̂��\�������̗v�f�ł���A����䂦�Ɍ��E������A�Ɗm�M���Ă��܂��B�܂���`�q�ɂ��i���́A�i�����̂��̂ł͂Ȃ��A����ł���Ƃ��l���Ă��܂��B�i���̎����͌Ð����w�݂̂Ŏ��ł��鐢�E�ł��B

�悭�Ñ�l�̈�`�q�A�����≻�̈�`�q�Ȃǂ��b����Ă�ł��܂��B���̈�`�q��DNA�ɂ���č\������Ă���̂ł����ADNA���̂��o���o���ɉ��₷����Ɋ튯�A�g�D�A�זE�ɂ���Ă��ψق�����̂ł��B���Ă��Ȃ�DNA�S�̂𖾂炩�ɂ���̂���ςȂ̂ɁA����ꂽDNA�̊��S�ȕ����͌��݂̉Ȋw�ł͎���̋Ƃƌ��킴��܂���B

���ċߔN�G�s�W�F�l�e�B�b�N�̘b�肪���q�����w��זE�w�ŕ���Ă��܂��B�G�s�W�F�l�V�X�͈�`�q���ς�邱�Ƃ��Ȃ��l�X�Ȍ��ۂ����܂����̂ł��B�܂��`�q�ȊO�̗v���ɂ�邳�܂��܂Ȑ����w�I�ω����Ӗ����Ă��܂��B

���̂悤�ȋL���ɂ��Đ��\�́A�C���\�Ƃ������A�_���[�W�����Ƃ��ɖ{���̌o�H�֖߂鐫���̂��Ƃł��B������A���̌`�ۂ�������I�Ȃ炱��ɖ߂낤�Ƃ���͓̂��R�̌������Ƃ����܂��B�������A�j��̒��x�������\�͂����ꍇ�͂��̌���ł͂��肦�܂���B��X�̐g�߂Ȍ��ۂƂ��Ă͏����Ȃ���Ȃǂ��������܂��B

�����Đ����w�I�Đ��̈���̑�\���v���i���A�̍Đ��ł��B���̋L���͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���B�Đ��̃v�����͖��炩�Ɉ�`�q�Ɉˑ����܂��B�������A�v���i���A�͔]�ȊO�ł��L�����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����iJ Exp. Biol. 216, 3799-3810, 2013�j�B�܂�A��`�q�݂̂ł͂Ȃ��̑S�̂̋L���ɂ����̂ƍl����̂��Ó����Ǝ��͍l���Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A��`�q�̓����͑傫�ȃv�����݂̂ōו��ɂ킽��Đ��𐧌䂵�Ă���Ƃ͍l�����܂���B

���ɏ�������ꍇ�Ȃǂ́A���S�Ɏ������Ƃ������Ă����S�Ɍ��ʂ�ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂悭�o�����܂��B

�܂��`�q�ƃG�s�W�F�l�V�X�̋L�������ւ���Ƃ����̂��Ó��Ȑ��肾�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

���̂悤�Ɍ���ƁA���@�E�ł��A�G�l���M�[�̕ۑ��A���邢�͔����̂̋L���Ȃǂ��l�X�ȗႪ�L���Ƃ��Ă������܂��B�g�߂ȗ��������A����������������莞�ԉ��������ێ����邱�ƂȂǂȂǁA�L���ƌ����Ă悢�ƍl���Ă��܂��B�ނ���̋L���ɂ͕����̎�ށA�K�w�ɂ���ėl�X�ȋ@�\������܂����A����͋L���̗l�����^�ł���A�F���ɂ��l�X�Ȍ`�Ԃ̋L��������Ƃ������Ƃł��B

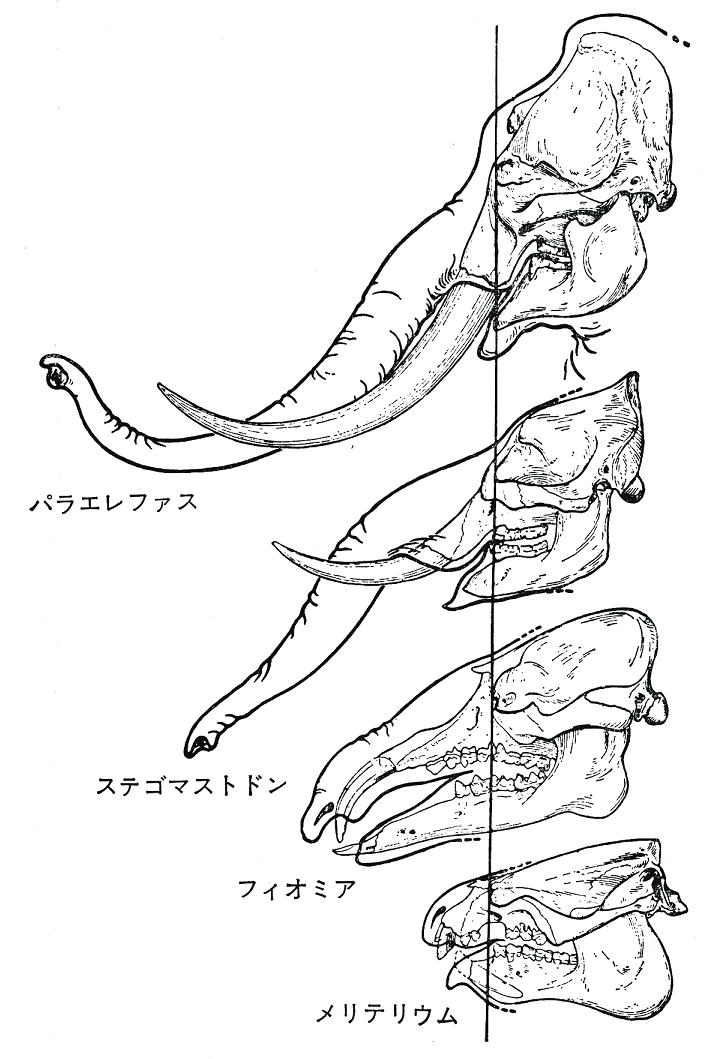

�]�E�i���@�ށj�̉�ƕ@�̐i���i�������̐}�ցj�@�M���ނ̒��ł����ٓI�i���ł�������������B�قڑS���E�ɕ��z�������@�ޑS�̂̋��ʌX���i�܂���ɍ��E����Ȃ��j�ł���A���̒��Ԃ̚n�D���ɂ��Ɨ����ł���(Osborn

���)

�@����i���Ȃǂ̒�����͋L������`�q�Ɉێ������@�\�ƌ����Ă悢�ƍl�����܂����A����͂ނ����L�̚n�D���ŏq�ׂ��悤�ɁA�n�D���Ɉˑ�����ێ�I�ȓ������ƍl����̂��Ó��ł��傤�B���낢��ȕω��i�ψِ��j�̂�������̚n�D���������w�I�ɔ��W���A����ٓI�ɂȂ�A�����I�ƂȂ����i���̌��ۂ��A�]�E�̉傪�����Ȃ錻�ہA�L�����̎����Ȃ铙�X�̒���i���ƍl���邱�Ƃ��ł���킯�ł��B�ނ���͈�`�q�̓�������ŏd�v�ł����A��𒆐S�ɂ����S�K�w�̋L�����Ȃ���Ύ������Ȃ����A�n�D����e�a�����Ȃ���Ȃ肽���܂���B

���āA�L���͔����̂̌������T�^�I�Ȃ悤�ɁA���ׂĂ̕����ɑ����ꏭ�Ȃ�������Ă��鐫���ł��B���̓T�^�ɁA���̎����A�X�v�����O�Ȃǂ̒e���Ȃǂ��������܂��B���̍����ɂ͕��t�ɂȂ�Ƃ�������������܂��B���Ƃ̕��t�֖߂邽�߂̋L���A���邢�͌��̕��t���ێ����錻�ۂƂ������܂��B�s���萫���܂��قǕ��t���͌������A�L�������������܂��B

���̂悤�Ɍ�������ƋL���ƒ�������A�����ĕ���������������F���ɉ�����錴���Ƃ����܂��B

�X�j�\�����ƕ��U���i�g�U���j�@

�@�����͔������Ĉȗ��A�\���I�Ɋ������g�U���Ă����ߒ��������番����܂��B�C���痤�ցA��n���獂���ցA�n�\����n���[����[�C�֒ቷ�A�����č����̊��ցA�_����,

�n�h�{���ȂLj�ʓI�ɂ͕s���ƍl��������ցA�Ɛ��������g�債�܂����B���������̐������͂قڋ��S��i���x1�����[�g���ȏォ��[�C�܂ŁA�n�w�[���ɐ�������ۂ��獂�R�̓�����ۗށA��ɂ̐����A���M�ϐ��ۂ�_�ϐ��̃s�����ۂȂǂȂǁj�Ƃ����܂��B�q�g����A�t���J���N���Ƃ��Ă��ׂĂ̑嗤�Ɉړ����z�����ƍl�����Ă��܂��B�]�E�i���@�ށj���܂��G�W�v�g�ɋN�������Ɛ��肳�ꍋ�B���ɑ嗤�������قڐ��E���Ɉړ������z�������Ƃ������番�����Ă��܂��B�����Ă��ܐl�Ԃ͉F�����������Ƃ��Ă��܂��B�����ɔF�߂��镁�Ր��̂���@���ł��B

�@����A�F���ł́A�r�b�N�o���A����_�̒a���A���z�̔M���Ȃǂ̊j����ȂǁA�����͔\�����Ɗg�U�������߂��Ƃ����Ă悢�ƍl�����܂��B�܂�A�\�����Ɗg�U�i���U�j�����܂����ՓI�Ȍ����Ƃ����܂��B

10�j�ψق��邢�͑��l���ƓK��

�ψق��邢�͑��l���Ƃ́A���ׂ̐����͎�A�́A�זE�ȂǁA�S�Ă̊K�w�ɂ����āA�܂��S�Ă̑�Ӊߒ����邢�͈�`�A�����ɂ����ėގ��͂��邪���S�ɓ������́A�ގ��͂���NJ��S�ɓ������̂͑��݂��Ȃ��Ƃ����@���ł��B����œ����@�\������A�����J�e�S���[�̍זE�ł��K���ǂ����ɈႢ������܂��B����́u�ψفv�Ƃ����@���Ƃ��Đ����w�I�ɂ͑������Ă��܂����A�����ł���Ƃ������܂��B

�Ⴆ�A�זE����łł����V����2�̍זE���A�ꗑ���o�������S�������ł͂���܂���B�܂��Ɏ�������������G�i������זE���@�\���`�Ԃ��A�@�\��זE���튯�A�זE�̓����͗ގ����Ă��Ă��ǂ����ɈႢ������S�������ł͂���܂���B�������A�G�i������זE���W�����čזE���݂ő��₵���a�������ăG�i�������̃V�����[�Q���̏�������A�ŏI�I�ɃG�i�������S�̂�����܂��B����͎������̊炪���l�̋A�Z��A�܂��͈ꗑ���o�����Ƃ͂����Ⴂ����������̂Ɠ��l�ł��B�����ɂ���͈�`�q�̋@�\�A��Ӊߒ������ׂẴ��x���Ŋ��S�ɓ������̂͂Ȃ����ƁA�܂�ψق����邱�Ƃ������Ă��܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ͓��Ɉӎ����Ȃ��Ă�����ł��m���Ă��邱�Ƃł��B

�q�g�̃G�i���������̉��f���@���`�Ԃ̈قȂ�G�i���������i�f�ʁj�����A�S�̂Ƃ��ċ��łȃG�i���������`������

�ψفA���邢�͑��l���͂��ꂼ��̊���A��A����̍זE���݁A�ȂǂƓ������邢�͐e�a���A���₳��Ă���̂ł��B��������ΓK�����Ă���̂ł��B�K���͑���ɂ���Ē��a����̂ł��B�����Ă܂��ɐG�ꂽ�悤�ɑ���͓����K�w�̏ꍇ���قȂ�K�w�Ƃ̏ꍇ������̂ł��B�G�i������זE�̗�́A�P�ɃG�i�����������݂̂ł͂Ȃ��A��̎��A����S�́A�{�A�����ē����A�̑S�̂Ƃ��Ē��a���܂��B����͌̂Ɗ튯�A�g�D�A�זE�̊W�ő���⒲�a���s���邱�Ƃ������Ă��܂��B

���̂悤�Ɋ��S�ɓ������̂͂Ȃ��Ƃ����ۂ����́u���ꕨ�s�݂̖@���v�ƌĂ�ł��܂��B�ψفA���l���̌����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

�@����A�����E�����l�ł���A���S�ȓ������q�A���q�͑��݂��܂���B���Ƃ��Y�f�Ƃ������q�ł��A�d�q�̉�H�A�z�q�A�����q�Ƃ��Ƃ��܂Ŕ�r������ׂĈႢ�܂��B�Ⴆ�Γ��ʑ̂�����ł��B�܂������̌��n�A���q�Ƃ����ǂ���������ł͓���̌��q�A���q�ƌ�������A�����e�a���ƌ����܂����A���͚n�D���Ƃ��Ă悢�ƍl���Ă��܂��B�����`�Ԃ̐�̌��������o�����Ƃ����A�����悤�ȕ�����܂����ihttps://www.nytimes.com/2016/01/23/science/who-ever-said-no-two-snowflakes-were-alike.html�j�A�����ɕ��q���x���ł͈���Ă��邱�Ƃ�����Ă��܂��B����K�w�œ����ł��قȂ�K�w�ł͈Ⴂ������A�Ƃ������Ƃł��B

�@�����E�ň��s�ς��ƌ����Ă�����̑������A���V��Ԃł͑��x���ω�����Ƃ������Ƃ�������܂����iGiovannini et al. :Science, 347, 857-860, 2015�j�B�܂�����������ψق���̂ł��B�ł�����ψق͂����镨���ɑ��݂��錴���ł���ƍl�����܂��B

�@���Ȃ݂ɉ��w�╨���w�ł͓��������i��Ԃ⎿�ʂȂǁj���`���܂����A����͂����܂ł�����I�����ł���A���ꂪ�Ȃ��ƌv�Z���ł��Ȃ����߂ł��B���ۂ́A���̑��x�̗�ł��������悤�ɕω��A�ψق�����̂����R�ł��B

�@�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ���A���́A�����ȊO�̎��R�E�ł��ψق�����Ƃ��ƁA���ꕨ�����݂��Ȃ��͕̂��ՓI�Ȍ������邢�͖@���Ƃ����Ă悢�ƍl���Ă��܂��B���ꂾ���ł͂���܂���A���ꕨ�����݂��Ȃ����Ƃ́A���ԁA�ω��̊�{�ł���A�i���̊�{�I�@�����A�Ǝ��͑����Ă��܂��B

11�j�s����i�����j�ƈ��萫�i���t���j

�@�����́A�i���̌����͂����݂��������ł���A�s����̌����ł��B����͂ق�Ƃ��̈Ӗ��ɂ����Ắu�i���̗v���v�Ƃ��������Ƃ��ł��A�������i��������ӂ����鍪�{�����ł��B�����鐶���Ɛ����\���̂͏�ɕ��t�i����j�Ɍ������܂��B���̌����͑̓��̕s�ύt�܂�s����̗v���ł��閵���ɂ���̂ł��B�t�Ɋ��S�Ɉ��肵�����t��ԁA��ΓI���t��Ԃł͕ω��͐����悤������܂���B����������͔��I�ł��A����̏Z�ސ��E�ɂ́A��Ή��x�ł��^�������邵�A�������ω�����ȂǁA�܂��ɂ��G�ꂽ�悤�ɐ�ΓI���t��ԂƂ����̂͑��݂��Ȃ��ƍl���Ă悢�ł��傤�B

���̕��t��Ԃւ̕ω��A���艻�ւ̐����̉^�����i���i�n�������j�ł���̔����i�זE����A�זE�����A�g�D�����A�튯�����ȂǂȂǁj�A�����đ�ӂł���Ƃ����܂��B�����̎킠�邢�͐��n�ő̂ł���r�I����I�ɑ��݂��Ă���悤�ɂ݂��Ă��A�����ɂ͕s����v��������i���݂���j�A�Ƃ������Ƃł��B

�Ð����̌`�Ԃ������ŁA����ł��낤�Ɗ��S�ɓ����`�ԁi����`�j�͂��܂���B�����i���ߒ��͈��艻�ւ̉ߒ��A�܂蕽�t�ւ̉ߒ��Ƒ�����̂��i���̈Ӗ��Ƃ����܂��B

�ł͖����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤�B�P���Ɍ����Γ����łȂ��A�قȂ邱�Ƃł��B�̂ł���튯���邢�͑g�D�ł���A������ނ̂��̂͏W������X��������܂��B�t�ɓ����悤�Ȃ��̂��W���������̂��g�D��튯���邢�͌́A��ȂǂȂǂł��B�Ƃ��낪�O�Ɏ������悤�ɁA�זE����ł��S�������זE��2������킯�ł͂���܂���B���S�ɓ����ł��邱�Ƃ͑S���Ȃ��̂ł��B�����łȂ��Ƃ�����̍זE��g�D�͋����ň��̓��������܂��B����͈Ⴄ�זE���݂ő���⒲�a���������߂��ƍl�����܂��B�ł�����O�Ɏ������G�i������זE�͏W�c�ƂȂ��ăV�����[�Q�������`������̂ł��B���̒��a�����₷�邱�Ƃ͍זE���m�ő����ꏭ�Ȃ���قȂ�_�A���������邽�߂ł��B�܂�ψفA���l����������薵����������킯�ł��B���ꂪ�s����̗v���ł��B

�@�ُؖ@�I�ɂ͑Η����A���ݐZ���Ƃ����T�O������A�J���҂Ǝ��{�ƁA�J���K���Ǝ��{�ƊK���Ƃ����Η�������Ƃ��ċ������Ă��܂����B�������A���R�Ȋw�̐��E�ł͂���́A��������Q�҂̖����Ƃ����T�O�����ݎ��̂͂��܂�Ɍ`���I���Ǝ��͍l���Ă��܂��B�����͂Q�҂ł��R�҂ł��S�҂ȂǁA���̐��͂��ꂼ��̏�ʂň���Ă���̂ł��B���̗��N�w�̗��p�̂Ƃ���ňꕔ���q�ׂ܂����B

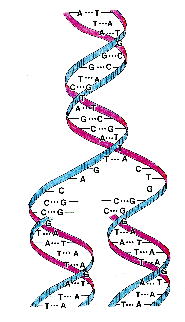

��`�q�̓�d�����\���̕����̐���}�@

�@�܂���`�q�ADNA�͂Q�d�����\�����Ƃ邱�ƁA�����đΗ���`�q�Ƃ����Q��DNA���Ő��F�̂��\������邱�ƂȂǂ��L���m���Ă��܂��B���������Ȃ������F�̂ł�X��Y�̈Ⴂ�������A���������ݏo����܂��B�܂��Η���`�q�́A�����`�q���̐��������Ƃ����₤�悤�ɓ����܂��i����j�B���̂��ߗƍl�����鐫�����\���^�ƂȂ�Ȃ��P�[�X�������̂ł��i���F�a�Ȃǁj�B

�@���̂悤�ɑ��l���A�ψِ��̌����Ƃ��Ė����A�s���肪����A���聁���t�ւ̌����͂ƂȂ�Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�@����A�n����̒a���Ə��ł܂ł̗��j�A�܂�F���̃K�X���W�܂�A�ł܂��āA�j������N�����A���M���A�₪�ė₦�Ă䂭�ߒ��ȂǁB���邢�́A�����Ƃ���̓y���Ⴂ�Ƃ���֗���n�w���`������ߒ��ȂǁA���艻�̉ߒ��Ǝ��͌��Ă��܂��B�j���������l�ł���l�H�I�Ɋj��������肾���i�s���艻���āj�A�j�������������ߒ��������ƕs��������o����p�ł���A���l�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�܂�A�����͕s�������݂������̂ŁA���l���A�ψِ��ƈ�̂̂��̂ł���A���艻�ւ̉ߒ��Ƃ��ĂƂ炦���A�F���Ɛ������ʂ̌������ƍl���Ă悢�Ƃł��傤�B

�����I�ɂ͈ȏ�ɏq�ׂ����낢��Ȍ��������݂Ɋ֗^���₢�����Ă���Ƃ������Ƃ��̗v�ȓ_�ł��B�����đ���A���a���͂˂Ɉ�������߂Ă���A�����̂��߂ɕψق�������A�Ƃ������̂ł��B

12�j�T���I�Ȃ܂Ƃ߁@(���������ڂ����̂��@14�j�v��ɂ���܂��B)

�@��͐����E�̑��݂���\���ɂ��Ăł��A�K�w���A�Ώ̐��A�W�����A���ߐ��Ȃǂł��B����͍זE����������e�a���ɂ�����W�����A�����������A�L���ɂ���ČJ��Ԃ��A�������������A���̑��̂��K�w�������܂��B�������Ώ̐��ɂ��������A���������a�������܂�A���艻����A�Ƃ������̂ł��B

�@����ڂ͌��ۂ̕ω���i���Ɋւ��Ă̂��̂ł��B�ω����s���������ׂĂ̌���ł������艻�������܂��B���̕ω����ψ����A�����I�A�����I�ł���A�n�D�������肻��䂦�����ِ��������A�\����������A�g�U���Ă䂫�܂��B

�@���̈�Ɠ�́A���݂Ɋ֘A���i���̉ߒ������ǂ�܂����A������������������������ۂقnj̔����ƌn�������Ƃ����݂Ɋ֘A�������\���������Ƃ������ƂȂ̂ł��B

���F�̐��̌����̗p��̊֘A�ƈӖ��ɂ���

�����Ŏg���Ă���̐��̌������Ƃ��ẮA���萫stabilization�����t��balance�A���a��harmonization�A �e�a��affinity�A���complementation�A�K����adaptation�Ȃǂ��g���Ă��܂����A����炪�d�����Ă���悤�ŕ���킵�������邩���m��܂���B�����ŁA�����Ŏg���Ă���p��̈Ӗ��Ƒ��݊W�ɂ��ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă������Ƃɂ��܂��B

�@���萫stabilization�����t��balance�Ɠ��`��Ƃ��Ďg���A�i���̖ڎw���������Ӗ����܂��B������s���萫�A�s�ύt(�Ƃ���unbalance)�ɂ�������p��Ƃ��Ē�`���Ă��܂��B���肩�畽�t�ւ̉ߒ��Ƃ��Ă��܂��܂Ȍo�H���Ƃ�܂������̌��������a���A�e�a���������A����I�ɓ����A�K������A�Ȃǂł��B

�@�K���́A�i���̂����ł͐������g���ω����Ċ��Ȃǂ֒��a����ߒ����Ӗ����邱�Ƃ��������̂ł����A���̕ω����܂݂܂��B

�e�a��affinity�����a��harmonization�Ɠ��`�Ŏg���邱�Ƃ��������̂ł����A���a���ω������Ȃ����ȂǂƋ������܂��B�ނ��ω��ɂ���ĕψق��������Ƌ�������Ƃ����Ӗ����܂܂�邽�߁A���a���Ƃ͏d������̂ł����A�ω����Ȃ��ꍇ�ł������������Ԃ�e�a�������܂��B�܂�ω����邩�ǂ����ł��B

�@���a��harmonization�Ƃ́A�����i���Y��rhyme�j���ω��ɂ���ċ��������h����Ӗ��������ӂ��݂܂��B�e�a�����ω����Ӗ����悭�A�Ƃ��ɊK�w���قȂ��p�i�ω��j����v����ꍇ���������̂ł��B�������A�̑��ڐA�Ȃǂł́u�ڐA�����̑��g�D���ڂ��ꂽ�̂Ɛe�a�������v�ƕ\�����邽�߈Ӗ����d�����Ďg����ꍇ�������̂ł����A�����ł͑O�ɂӂꂽ�悤�ɐe�a���͋�������A���a���͋��������h����Ƃ��Ďg���Ă��܂��B

�@���complementation�́A�Ώ̓I�ȍ\����v���A�@�\�i�K�w�����قȂ�ꍇ���܂ށj�����ꂼ��ɕω����đΏ̂������Ȃ���̓�����B��������Ɏg���B�Ⴆ���E�̎���g���ĐH��������ꍇ�Ȃǂ��l����悢�Ƃ������܂��B�������K�w���قȂ�ꍇ������܂��B

�@�ȏ�̂悤�ɍl����ƁA�u����A�e�a���������ĕω����A�̓��O�Œ��a������ω���K������v�Ƃ����܂��B

13�j���������@���ՓI�����ɂȂ邩�ǂ���������v����ۑ�

�F���ɒʂ���̐��̌����͂����ɋ��������͎̂�v�Ȃ��̂ŁA����ȊO�ɂ���������ƍl�����܂����A��v�ȍ��ڂ��������Ă݂܂��B

1 �����@spiral

�Ⴆ�Ύ��̎t���ł���O�ؐ��v���������u�����v�i�u�����̌`�Ԋw�v���Ԃ��ȏ��@�A2013�j�ł��B�̊��A��A�p�A�c�^�Ȃǂ������ߒ��ŗ�����`�����Ƃ͂ǂȂ��ł������m�ł��傤�B�܂��t���̈�K����́A���W�͗����I�ɂ����ނ��Ƃ��������Ă��܂��B�܂萢�E���A�v�l��������`���č����i�K�֏��Ƃ������Ƃł��B

�����E�ł��S�C�̒e�����i����悤�ɏe�̓��̒��ɗ����̏��a���@���Ă��܂��B

���̂��Ƃ����X�̌�����͈͂ł͗����͈���I�ɑO�i���邢�͐L�т邱�Ƃ̒S�ۂ̂悤�ł��B

�启�_�͗�����`���Ă��܂��A������̌��������M���ނ̃G�i�������̃V�����[�Q�������זE�W�c�������ɂ���Ă͙������������S�ɗ����`�̔z��������܂��B���_�̗����`�͑����̐���������ɓ����Ă��鎖�ł���A����G�i������זE�̏W�c��������ɓ����Ă���̂ł��A�����������I�ɁA�����I�ɁA�ł��B

�@�������A���q�A���q����芪���d�q��������ɉ^������̂��킩��܂���B���̖@���̌��E�A�ǂ͈̔͂Ŗ@���Ƃ��Đ��藧�̂������ƕ��͂��K�v�ł���ƍl���A�̐��̌�������O���܂����B���ӌ�����K�r�ł�

2 ��^�����邢�͋��剻gigantism�A���^�����邢���⏬��dwarfism

����͐i���l���̍��i��̑剻�̖@���j�ł�����x�������܂������A�ēx�������܂��B

�̂̑�^�����邢�͋��剻�́ACope���͂��߂Ƃ��ċ����A�~�ށA���@�ނȂǂ̉���������y�g���j�C���B�N�dPatronymics.B����̑剻�̖@���Ƃ��Đ����������̂ł��B

�����̐i��������ƁA���זE�����̂��A�X�̍זE���������Ȃ�Ȃ�������A��^�ɂȂ�̂ł����A����͑�^���̑����ł��B���זE���̏ꍇ�X�̍זE�����^�����Ȃ����菬�^���͂��肦�܂���B

�����āA�i�����i�ނƁA�A���E�ł����^�Z�R�C�A�i�n�C�y���I���͍���110���[�g���ȏ�Ŏ���1000�N�Ƃ�������j��I�j�i���^�P�i����̂Ƃ����ۏ�����9�q�Q�Ő���N��2000�N����j�Ȃǂ̐A����ۂ̌̂̋��剻�����邽�߁A�A�����܂ސ����S�́A���邢�͎��R�E�S�̂̎��_�ɂ�����@�������邢�͕��Ր��ł��邩���m��Ȃ��Ƃ������̂ł��B

�傫���̊�ł����A��̂ł̐����邢�͏d�ʂ̔�r�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A���Ƃ�萶���ɂ���Č̂̊�͈قȂ�ꊇ��ɂ͂ł��Ȃ��i�I�j�i���^�P�͂�������̌́i�P�╿�j���W�܂����悤�ɔF�߂��܂����A��`�q�������ł��邽�ߓ���̂Ƃ���Ă��܂��B����������͌̂̔F���Ƃ����Ӗ��ŁA�ۈȊO�̐����Ɠ������e�Ř_���Ă悢�̂��^�������܂��B�܂�i�����������Ȃǂł́A�g�D��튯�Ȃǂł�DNA�ɈႢ�����邱�Ƃ��킩���Ă��Ă���A�ǂ̂Ă��ǂ̈�`�q�̈�v������̂Ƃ���̂���肪����łĂ���ƍl���܂��B���̂��߂���́A�����悻�̔�r�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���͍l���Ă��܂��B����ɐi����̂Ƃ����ꍇ�͉��ɂ��ؖ����K�v�ł���A����ȊO�͐���ƂȂ�܂��B

���̂悤�Ȗ�ŁA�����ł͍ŌÂ̐����ł���זE�̉�����Ƃ��܂��B

�����̋N���ɑk�シ��ƁA�����͒P�זE�Ƃ��Ēn��ɏo�������Ƃ����̂��A���ł͂܂�������Ă��Ȃ��̂ł����A���݂����Ƃ��Ó��Ȑ���ł��傤�B�����āA�����͒P�זE�����̂܂܂̌`�ԂŐi�����A�����͑��זE������Ƃ����o�H����݂܂����B

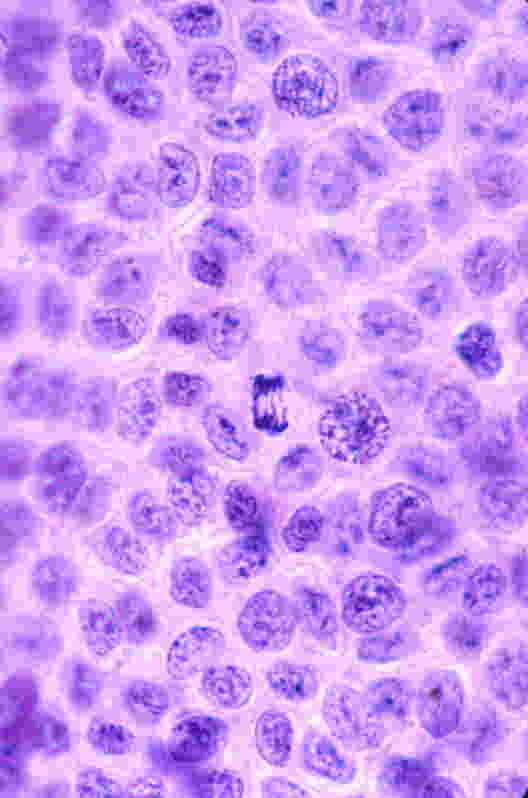

�����ōŏ��̍זE�̃T�C�Y���܂����ɂȂ�̂ł����A�ŌÂ̐����̉��̓K���t�����g�`���[�g�̗����ł��B����͍���ɂ̂т�Ƃ������Ă��܂����A���m�ł͂Ȃ��悤�ł��B���������̈�̍זE�̒��a����2�Ȃ���5��m�ł��B�����čזE���̗l�q����A����������2�w���̍זE���̏o���ɂ���đ�ӂ����肵�A�������B����Ƃ݂��܂��i2�w���זE���̈��萫�͍זE���ƍזE���ɑ���Ώ̐��ɂ��j�B

��������A��ӂ������̐����̂Ō����悭�����̂́A���݂̂��낢��ȍזE�ƍ��킹��ׂ�ƁA���a����m���x�������Ɛ��肵�Ă��������ł��傤�B�����菬�����Ă��傫���Ă��n�����A�Ƃ��ɏ������n�̊C�ł͌p���I�ɐ����邱�Ƃ͍���ł������ƍl���Ă悳�����ł��B�܂�K�x�̑傫�����Ɛ��肳��܂��B���Ȃ݂ɉ�X�̑̂̐Ԍ����͂����������a��5~7��m�ł�����A����Ƒ卷�Ȃ��ƍl�����܂��B

���āA�P�זE�����͑�^�������^��������܂��B�L�E���ł͐�mm�a�i�������k���܂߂��傫���j�A�N�Z�m�t�B�I�t�H���ł͐��\cm�ƂȂ��^�����F�߂���̂ł��B����A���^���̑�\�̓E�B���X�ł���A���������̂Ő��\nm�ł���A�זE�̈�ʓI�ȑ傫���ł��钼�a����m��100���̈�قǂł��B�܂�m���ȃE�B���X�̉�����������Ă��Ȃ������_�`�ł́A���^�������肤��Ɛ��肵�č����x���Ȃ��ł��傤�B�E�B���X�͊��邱�Ƃɓ��ꉻ�������߁A�������Ƃ̍זE���ω������^�������ƍl�����܂��i�������p���h���E�B���X��~�~�E�B���X�ł͐��Snm�̑�^�ł���j�B�܂��≖�̂Ȃ��ɂ́A2�|3���N�܂��̔������i�^�ۂ̈��ƌ�����j����������Ă��邪�A���ꂪ���������������̋c�_�͂���ɂ��Ă��A����m�̍זE��菬�^�̗�Ƃ�����ł��傤�B

�ȏ�̓_����P�זE�̃T�C�Y�̐i���ɂ͑�^�������^�����������A�ނ��ω����Ȃ����̂��������A�Ƃ݂�̂��Ó��ł��傤�B

����A���זE�����ł́A���זE������������^���ł����A�O�q�̂��Ƃ��Ð����̋��剻�̗�͂����������Ă��܂��B

�]�E�i���@�ށj�̑傫���̕ψفiOsborn���j

�]�E�i���@�ށj�̑傫���̕ψفiOsborn���j

���^���̗�Ƃ��ẮA�W�����I�̉��B�̃R���\�O�i�g�E�X�iCompsognathus�j�͖�1m�قǂ̏����ȋ����ł���A��͂�W�����I�̃X�R�b�g�����h�̃X�J�C����A�����J�ł�20�p�قǂ̋����������Ƃ̕�����܂��i�i�V���i���W�I�O���t�B�b�N�A�j���[�X�A2009.10.21�j�B����ɋߔN���E�ŏ��̒��̒��Ԃł���n�`�h���̑傫���ɔ�r�ł��钹�`�̋���������Ă��܂��iNature,579,245-249,2020�j�B

�����̏��^�̋����Ⓓ�̏��^���̌����́A�⏬���̈�`�q�Ȃǂƌ����Ă��܂����A�i���o�H�͂܂��킩���Ă��܂���B�]���āA���^�������̂��A�������~�܂������ߐ�c����̑傫�����ς��Ȃ��̂��͍���̉ۑ�ƍl�����܂��B

�܂��A�����͑�^���݂̂ł͂Ȃ����^�����邢�͕ω����Ȃ��i�����������̂ł��B

�M���ނ����l�ł���A�]�E�i���@�ށj�̒��Ԃ̃C���h�l�V�A�̃W��������`���[�����Ȃǂɂ͔w��P���ɖ����Ȃ��u�^���x�̃]�E�i�X�e�S�h���̈��Ńg���S�m�Z�t�@���X�@�Ȃǁj�������Ɛ��肳��Ă��܂��iOsorn,Proboscidea,I,II,1945�j�B����́A��^�̃X�e�S�h���Ƃ����]�E�̎�ނł����̂��R���̈ꂭ�炢�̑傫���ŁA�]�E�̐�c�̃p���I�}�X�g�h���Ɠ������炢�������悤�ł��B�����Ƃ��t���[���X�ɂ������l�͔w��P�����炢�Ɛ��肳��A�q�g�����̒n�ł͏��^�������悤�ł��B�X�e�S�h���̓]�E�̒��ł��Ƃ��ɑ傫���w���4m���z���Ă������̂������悤�Ȃ̂ŁA���̃]�E�͔��ɏ������ω������i�⏬�������j�ƍl�����Ă���킯�ł��B

�������A�����⏬�������]�E���A��c���炻�̂܂܂̑傫���Ői�������̂��A�X�e�S�h������I�ɏ��^�����邢���⏬�������̂��͋c�_������Ƃ���ł����A��ʓI�ɂ��⏬�����邢�͏��^���Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B��ɋ����������̗�����̓_�͓����ł��B

���āA��̂̊e�w���݂�ƁA�Ⴆ�q�g�ł́A�_�o�זE�̒��������[�g���P�ʂƂȂ邱�Ƃ�����A���i�؍זE�͖�������Ƃ͂���1���قǂ̒����ɂȂ�܂��B�������_�o�n�Ƃ���q�g�̏��ʑ̂ȂǏk�����Ă���튯������܂��B�e�K�w�i�튯��g�D�ȂǂȂǁj�ł͑�^���邢�͏��^�A�����đމ���������̂ł����A�̂Ƃ��Ă͂����������a���Ċ������Ă��܂��B�e�K�w���̂Ɠ��l�ɑ��l�ɕω�����̂ł��B

�ȏ�̂悤�Ȏ�������A�A���⓮���ł���^�������^���i�������~�܂�j���������Ƃ݂�̂��Ó��Ȃ悤�ł��B�܂萶���S�̂��݂Ă���^���A���剻�A���^�����⏬���A����͕ω����Ȃ����X��F�߂邱�Ƃ��ł��A���l�ȕω������Đi�������Ƃ�����ł��傤�B�������A���̂̔�r�ŁA�傫�ȑ̂��������ω��������Ƃ́A�����⏬���̉ߒ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂����̗���ł��B

���������^���A���剻���邢�͏��^���A�⏬���Ƃ����̂́u�����̃T�C�Y�͕ω������v�Ƃ��Ĉ�ʉ��A�@��������̂����̂Ƃ���Ó����ƍl�����܂��B

���ɕ����E�ɖڂ������Ă݂܂��B�F���A�n���Ƃ̊W���q�ׂ܂��ƁA2011�N�Ƀm�[�x���܂���������̂��n���c���̗��ł��i�T�E���E�p�[���V���~�b�^�[�ƃu���C�A���E�V���~�b�g�j�B�F���k�����͂��܂̂Ƃ���e����߂Ă��܂��B���_�̋N���Ȃǂ̐����݂�Ɩc���A�g�傷��Ƃ����̂��������₷���̂ł��B

�n�����܂��c�����A�k����������܂����A��҂͌��n�n�����₦�Čł܂�i���艻����j�ߒ��Ƃ���Ɖ�X�ɂ͗������₷���ł��傤�B�����Ēn�k�ɂ����j����i�s����v���j���c�����Ƃ���Ɨ������₷���悤�ł��B�����ۂ��A�c�����́A�����ɂ��n���c�����i�n���̐i���F��Ώ��X�j��A����ɂ��n�����c�����i�n���̐i���F2014�A���v���[�g�e�N�g�j�b�N��2010�F�C�[�W�[�T�[�r�X�j�Ȃǂ�����܂��B�����͒n���̉Ȋw�I�������瓱����Ă���̂ł��B

���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���͒n���Ȋw�ɑS���̑f�l�ł����A�n���͉F���Ɠ��l�ɖc����k�����J��Ԃ������I�ɐi�������ƍl������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ɁA���������邢�͎��������������u�ω��ɂ͎�����������v�Ƃ����܂��B

�ȏ�̎�����A�����A�n���A�F���́u�ω������v�Ƃ����̂���蕁�Ր�������@���ƂȂ�悤�ł��B�����āA��^���A���剻�͂��͈͂������A���邢�͒Ⴂ�K�w�ł̖@���ƍl������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@

�ȏ�̌����݂̂�v��Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

14�j�@�v��

�P�@�ψقƓK��

����͂��ׂ̐����͎�A�́A�זE�ȂǁA�S�Ă̊K�w�ɂ����ē������̂͑��݂��Ȃ�

�@�����E�ł��ǂ��悤�ł��蓯�����q�A���q�͂���܂���B���Ƃ��Y�f�Ƃ������q�ł��A�d�q�̉�H�܂Ŕ�r������ׂĈႢ�܂��B

�Q�@�W���ƕ��߁i�J��Ԃ��j

�����͍זE���W�܂�g�D���邢�͑��זE�����Ȃ�B���邢�͏W�����Ȃ��ꍇ�ł����������̐����̌Q��͎���`������A�ȂǁB

���q�͏W�����ĕ��q�ƂȂ�A�嗤�ƊC���W�����Ēn�����`�������B���̕����Q�A�n�w�Q�B�זE�Q�Ȃǂ̋��ʂ̎x�z����@��������B

�R�@�Ώ̂ƕ��t�i�o�����X�j

�̂̊튯�A�g�D�͑����đΏ̓I�Ɉʒu����B

���ׂĂ̕����͗l�X�ȑΏ̐��������Ƌ��ɂ���ɂ���ĕ��t����ۂ���������܂��B���q���l�X�ȑΏ̐��������Ĕz�錋���B�n���̎R���ƒn���A���ƊC�ȂǁB

�S�@�����ƒ��a

�����͎��������������J��Ԃ��Ƃ��������ł���B

�J��Ԃ��\���͎����I�ω��̂��ƂɌ`������A���̂悤�ɂ��Ăł��Ă��镔���̏W������S�́i��A�̂Ȃǁj�����a��ۂ̂ł��B�����̌J��Ԃ��\���i�̐߂Ȃǁj�͎������i�זE����Ȃǁj�������ƌ`������A���̂͌J��Ԃ��̑�ӂŌ̂��ێ�������̕��t��ۂ����a����B

���q�z��̌J��Ԃ��ƌ����B�n�w���J��Ԃ��đ嗤������B�����Ȃǂ̍\���A���z�n�Ȃǂ͈��̗������邢�͌J��Ԃ��ƑS�̓I�Ȓ��a�����������ۂ���Ă���i�ꉞ�Ƃ����̂͊��S�Ȏ������⒲�a�͑��݂��Ȃ����߁j�B

�T�@�K�w�Ɩ@��

�@�����ł͎�A�́A�튯�n�A�튯�A�g�D�A�זE�Ƃ����K�w������A���ꂼ��ɖ@��������܂��B�K�w�ɂ���Ė@�����Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�A�g�D�ƌ̂̈Ⴂ�i�͎̂���ł��זE�͐����Ă���j�Ȃǂł킩��܂��B

���q�i���邢�͑f���q���N�I�[�N�Ȃǁj����F���܂ŊK�w��������A�j���[�g���͊w�Ɨʎq�͊w�Ȃǂ̑ΏۂƈႢ�B

�U�@�����ƈ���

�@����́u�i���̗v���v�Ƃ������A�������i������ӂ����闝�R�́A��ɑΏ̂ƕ��t�i����j�Ɍ������܂��B���̌����͑̓��̕s�ύt�܂�s����v���ł��閵�����F�߂��܂��B�t�Ɋ��S�Ɉ��肵�����t��Ԃł͕ω����N����܂���B���̕��t��Ԃւ̕ω��A���艻�ւ̉^���������̐i���ł���̔����i�זE����A�זE�����A�g�D�����A�튯�����ȂǂȂǁj�A�����đ�ӂł���Ƃ����܂��B�����̎킠�邢�͐��n�ő̂ł���r�I����I�ɑ��݂��Ă��Ă��A�����ɂ͕s����v��������i���݂���j�A�Ƃ������Ƃł��B�Ð����̌`�Ԃ������ŁA���S�Ȉ���`�͂��肦�܂���B

�@�n����̒a���Ə��ł܂ł̗��j�A�܂�F���̃K�X���W�܂�A�ł܂��āA�j������N�����A���M���A�₪�ė₦�Ă䂭���Ă��ȂǁB���邢�́A�����Ƃ���̓y���Ⴂ�Ƃ���֗���n�w���`������ߒ��ȂǁB

�V�@�n�D���Ɠ��ِ�

�@���̚n�D���́A�Ƃ��ɐi���̖��ł͋c�_�̑ΏۂɂȂ�܂���B�������A�����̍זE�ڒ����ǂ����Ĉꕔ�ɋN����̂��A���@�ނ̉傪�����Ȃ�X���A�Ƃ��Ă��̐��������̋�ԓI�ʒu�ƐH�����߂�̂͂Ȃ����H�Ȃǂ͕K�R���ɂ�闝�_�����ł͉����ł��܂���B����ɁA�n�D�����������ɐi������Ǝ�̓��ِ��ݏo���A�Ɛ��肳��܂��B

���Ȃ݂ɐl�Ԃ̚n�D���͝G���̂��]�Ӊ��n�Ƃ�����]�̌Â����ʁi�������ȓ����̔]�ɑ�������j�ɂ���Ƃ����A����䂦�ɂ��̐l�{���̌��n�I���i�����߂��A�Ƃ��l�����Ă��܂��B

���@�E�ł͈قȂ������q�����������q�ƂȂ鎞�ɁA�������錴�q�̑I���Ȃǂ̗Ⴊ����B

�W�@�L���i��`�j�������

�����ł����L���͈�`�q�݂̂ł͂Ȃ������̊K�w�S�̂ɂ���Ɛ���ł�����̂ŁA����䂦�ɐi���Ɍ��т��Ɛ��肵����̂ł��B

���@�E�ł́A�G�l���M�[�̕ۑ��A���邢�͔����̂̋L���Ȃǂ���Ƃ��Ă�������B

�X�@����Ɛe�a��

�@������]��c�_���Ȃ��J�e�S���[�ł��B���n�זE�����n�̊C�ɒa�������ہA���n�C�Ƃ̐e�a�����Ȃ���ΐ�ł����͂��ł���A�e�a��������̂ɍזE���m�����������זE�����ł��蓾��Ȃǂŕ�����B

�܂�����͍��E�̎�A���ƍ��ՂȂǁA�Ώ̓I�\���͑��₤�͂��炫�������A����̂ɕs�����Ԃ����艻���邽�߂ɂ͂��炭�B���̌`�ԓI������㉺�{�̎��̂��ݍ��킹������X�̎��̌`�ԂƂȂ�A��`�q�̑���͐��픭���𑣂��܂��B

�܂�Tilman

et al.;Nature,515,44-45,2014.�͐����̏W�c�����l�ɂȂ�Ƒ���������Ƃ���Ă���B�Ώ̐������邪�䂦�ɑ���������邱�ƁA����͌ő̓������ł͂Ȃ������̑S�Ă̊K�w�ɔF�߂���B

�����̐e�a���͐g�߂Ȃ��̂Ƃ��Ă͐ڒ�����ޗ��ɑ���ڒ��܂̎�ނȂǂ���������B

10�@�\�����ƕ��U�i�g�U�j���@

�@�����͔\���I�Ɋ������A�g�U���Ă����ߒ��������番����A���������̐������͂قڒn���S��Ƃ�����i�����i���̓����ŐG���j�B�l�Ԃ͉F���ɂ܂Ŋg�U������B���̂悤�ȕω��ɑΉ�����̂̍\�������B

�@���̒a���ȂǁA���z�̔M���Ȃǂ̊j����ȂǁB

�@�T�ƇU�̋c�_�ɕK�v�Ȃ͎̂��̎��_�ł��B

�P�j�@�i���̎��_�i��j�@

�P�@�i�����n�������͗��j�I�Ȏ����ł����A������̂ݗ��i���j�����B

�Q�@�i���͌Ð����w�I�ȁu��v�̒P�ʂő������Ă��Ă���B

�R�@���������͐i���̌��ʂł���B

�i���́A����Ð����w�I�u��v�������ԁA���N���邢�͉��N�̒P�ʂ������ĈقȂ��֕ω����錻�ۂł���A��͌Ð����w�I�Ȏ�̕ω��Ƃ��đ������Ă��܂����B���̐i���̌��ʂƂ��Č�������������킯�ł��B����䂦�����w�I�i��r��U�w�I�j�Ȑi���̍l�@�́A���ݎ��Ԃ̖@������̐���ł���ϔO�I�i�v�l��̐���j�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł��B

���̓_���ӂ݂āA�n���������Ð����w�I�i���A���������̔�r��U�w���w�I�i���ƌĂ�ł������x���Ȃ��̂ł����A���̓_����͑O�҂��i���ł���A��҂͐i���́u����v�ł��B�i�]���āA�̔����ƌn�������̍��ŋ������悤�ɁA���҂̎�A���Ԃ̊T�O������I�ɈႤ���Ƃ��ӂ݂āA�n�������ł͂ł�������`���`���q�ADNA�Ƃ��������w�I�ȗp�������邩����̋c�_�Ƃ��ĕ\������̂��Ó����ƍl���Ă��܂��B

�i���i�Ð����w�I�j�̓����͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂��B

�P�@�����̋N���͍זE�i�זE�������j���̂ł���A���������Q��i��ƂȂ邱�Ƃ��U�݂��邱�Ƃ�����j������`�����i������B

�Q�@�g�U���F�i���̌��ʁA���݂̐����̕��z�́A�C�Ɨ��A�ɒn�Ƌɍ��M���A�[�C�ƍ��R�A���_�f���Ǝ_�f���Ȃǖw�ǂ̒n���\�ʏ�̂قڑS��̊��i�������j�Ɋg�U���A���ܐl�Ԃ͉F���֊g�U������B�e�����͈ꉞ���ꂼ��̊��ɓK���������������c��ł���B

�@�n����̐����̐���������Ƃ�т���́A�[�C6000���[�g������W��6000���[�g���A�ł�1�����[�g�����i���A�ԕ��j�A�ɒn�\50�x���獂�M��{80�x�܂ŁA����ɂ�����n��̌��f���h�{���Ƃ���Ȃǂ���������B�����Ă��܂�F���ɂ����������L������B

�܂萶���̐i���͏�ɐV�������֓K��������\�͂��l�����A�V�������֕��U����Ƃ����A�V�����\���i���j�ւ̊g���ł��邱�Ƃ��킩��B�����ł����K���\�͂Ƃ͌`�Ԃ݂̂ł͂Ȃ���ӂ��ׂĂ̔\�͂̂��Ƃł���B

�R�@�g�U�ɓ�����A�����̑S�K�w�����Ƃ̊W�ɂ����Ă�蕡�G�Ŕ��B�����\�����l�����A����I�X���������A�܂��K������B

�P�@�P�����畡�G���@�V�������ւ̓K���ɓ�����A�̂͊��Ƃ̑��ݍ�p�ɂ����Ď��ɍI���Ɍ����I�Ȕ��W�I�ω��i�������j�������A���ꂪ��S�̂ɍL����킪�ω��������Ƃ������番����B���̕ω��͑S�̓I���P�����畡�G�i�����j�ȕ��������������̂ł���B

�Q�@�n�D���@�V�������ւ̓K���́A���ꂼ��̎�Ɠ��̗l�������@�ōs���A��̓��ِ��Ƃ��n�D���Ɋ�Â��B

3�@�i���v���@�K�����U�A�p�s�p�A���R�����A���s�i���A�l�I�e�j�[�i�c�`���n�j�A�l���`���A�������A�Ȃǂ��i���̗v�����邢�͌����ł��B

���ׂĂ̐����ɓ��Ă͂܂�Ȃ��w���ł��B

4�@�i���l���@10�Ŏ������y�g���j�C���B�N�XPetronievics,B��24�@�����i���̗l���i�^�j�ł��B

��F�M���ނŌ����Β��@�ނ̉�A�q�g�̔]�ȂǁB����ł����K���Ƃ́A������ɂ�������萫�̊l���ł���A�����I�ɂ͓K���A���R�I���ł��B�܂��K���Ƃ́A�g�߂ȗ�Ƃ��āA���j�I��̐��ɓK�����̌^�́A�j�����Ƃ���K�v�ȍ\�������B���Č`�����ꂽ���ł���A�����Ȃ邽�߂ɂ͉j�����Ƃ��K�v�ł���A����͈�d�Ɂi�������܂ށj�n�D�����痈��̂ł���B

�i���̗l���݂�Ɛi���͔��ɑ��l�������ߒ��ł��B�K�����܂����l�ȉߒ��ōs���܂��B�������A�i���ߒ���U��Ԃ�Ȃ�A�T�ˎ��̂̐i���͔��W�ߒ��Ƃ��đ������܂��B�i���ɂ���āA���V�������G�ōI���ȋ@�\�ɂ��@�\�ƌ`�Ԃ��l�����邪�A���ۂ͑��l�Ȃ̂ł��B���̌��ʁA��i�W�c�j���邢�͌̂Ƃ��Ă̈��萫���A�i�\���I�ɂ́j�Ώ̐��A�J��Ԃ��A�����ƒ��a�ɂ���Ċl�����܂��B�������A�l���ł����ɏ��ł��邱�Ƃ�����܂��B�i����傫���敪���������A�ω��A���W�A���ł̉ߒ��́A���ɒ����T�^�I�Ȍ^�ł���A���ł��Ȃ���A�r���̒i�K���Ȃ��Ȃǂ���܂��l�X�Ȑi���ߒ������邱�Ƃ������番����܂��B

���̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����āA�T�ˁA�̂͒P�����畡�G�i������Ƒ����邱�Ƃ��ł���̂ł����A�S�́i�́j�Ƃ��Ă͕��G�ł��A�X�̍\�������i�튯�Ȃǁj�͒P�������邢�͂�蕡�G�����A��S�̂Ƃ��Ē��a���������������܂�A�Ƃ����܂��B

���e�K�w�A�튯�n�A�튯�A�g�D�A�זE�ɂ�����e�K�w�̐i�������l�ɂƂ炦�邱�Ƃ��o���܂��B�v�͂ǂ��Ɏ��_��u���̂��A�Ƃ������Ƃł��B

�ȏ�ɏq�ׂĂ������Ƃ��w�I���_�����܂߂ėv���

1�j�����������̔��B�́A�n���K�͂ł̒����Ԃ̕ω��ƁA����I�ȒZ���Ԃ̕ω��ɕ�������B

�O�҂͉��Ŏ��������j�I�ω��ł���A�n�������������͐����i�����j�̐i���Ƃ���B

��҂͐����̑�ӂ��܂ސ��ULife cycle�̕ω��ł���A�n�������ɑ��Č̔������邢�͂���ɔ����Ƃ����B

2�j��ʓI�Ɍn���������̔������A�s�����Ԃ������ȏ�Ԃւ̕ω��ł���B

�@����ɂ������āA�s����ȏ�Ԃւ̕ω��́A�n�������ł́u�މ��v���邢�́u�ޏk�v�u��Łv�ł���B�̔����ł́u�a�C�v�u�V���v�u���v�ƂȂ�B

3�j�i���̖{���́A�����́��זE�i�זE�������\���j�̕ψِ��ƕs���萫�ɂ���i�����Ԃ������Ă����z�I�A���S�Ȉ����Ԃ͑��݂��Ȃ��A����䂦�i���͖����ɂÂ��j�B

4�j�ψِ��͓������O�������邪�A���������荞�܂ꂽ�v���́i��`�q�݂̂̕ω��ł͂Ȃ��j�זE�S�́A�́A��A�Ȃǂ̊K�w�S�̂ł̕ψقɌ��т��A�ψق��蒅���A�i���Ɍ��т��B

5�j�����̐i���́A�n�����𑽗l�Ɏ������肻�ꂼ��̊��Ǝ�̓��ِ��̊�Â��ē��L�̈���ȕ����i���z�I�Ȉ����ԁj�������B

6�j�i���̌����I�ȉߒ��́A�זE�̏W���ɂ��W�c���A�J��Ԃ��\���Ɋς���������A���萫�����o���Ώ̐��Ȃ��u�̐��̌����v�ɉ��������a���Ƃꂽ�ψق͒n���w�I���ԂɈێ����ꔽ�f�����\���������A����䂦�n���������܂��̔����ɔ��f����A�Ɛ��肳���B�t�ɔ�Ώ̐��A�s���萫���A���o�����X�������Ȃ�Ƒމ����k�����Đ�łɌ������B

�u�����������̐i���v�Ƃ́u�זE�������\���i�זE�j���̐����`�����A���̏W���i��j�ƂȂ�A�ނ��Ȃ��āA�n����̂�������������āA�����ȑ̐����l�����ĕ��t��ۂ��������A���U������j�I���Ԃ̌����v�Ƃ��������ł��B

�J��Ԃ��܂����A�����̐i���̊�{�I�P�ʂ͗��j�I�ɌÐ����w�I�u��v�ł���A�����ł́u��v���\������S�K�w�����t��Ԃ������̂ł��B

�@���������ɃX�b�L���ƕ\������ƁA�����i�����j�̐i���́u�זE�������\�����A�ψق��A�̐��̌����ɉ������ψق��蒅���錻���v�ł���A�ƂȂ�܂��B

�@�זE���͐����́A�ψق͌��������̎��ԁi�̔����j�̖@���A�̐��̌����͖��@�E�A�Ð����A�����������ʂ̕��ՓI�@���Ō̔����ƌn�����������Ԍ��A�ψق̒蒅�͌Ð����w�I���ԁi�n�������j�̕ω��ł��B

�n�������ƌ̔����̊W�ɑ����t�������܂��B���łɂ݂��悤�ɗ��҂̊W�͑̐��̌����ɂ���đ��݂ɔ��f�����̂ł����A�܂��𖾂���Ă��Ȃ����̂��܂߂āA���̂悤�ɗv��܂��B

�i�����n�������͐����i��j���V�������Ɍ������ė��j�I���邢�͒n���w�I���Ԃ������ēK���i�V�����\�����J��j���邱�ƁB�K���ɓ������荂�x�ȍ\����@�\���l�����܂��B

�n�������ƌ̔������Ȃ����̂́u�̐��̌����v�ɉ������ψقł��B���ꂪ�K���̊�b�ƂȂ�A�n���������̔����ɁA�̔������n�������ɔ��f����邱�ƂɂȂ�܂��B

�O�ؐ��v�ɂ��n�������ƌ̔����̑��}�i�����`�ԏ����A���Ԃ��ȏ��@�A1993�j���ꂪ�������邽�߂ɂ́u�̐��̌����v�Ɉˋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�̔����ƌn�����������ԁu�Ήp�̌����v�́A�N�w�I�ł������ԁi�ω��j����ԁi�K�w�j�̊T�O�������ė������邱�Ƃ͂ł��܂���B����ɕψق͐����̂����Ă���S�Ă̑�Ӊߒ��ɐ�����A�Ƃ����F�����K�v�ł��B

�@���̗����������邽�߂ɁA�J��Ԃ��܂����u�ψق̒蒅�v�����߂ĊT�����Ă����܂��B

�@�ψفA���m�ɂ͌̂ƌ̔����ɂ�����ψِ��̂��Ƃł����A���ꂪ�Ȃ��Ɛi���������Ȃ����Ƃ͎����ł��B���́A�̔����ƌ��ݎ��ԂƐ�]�I�Ȋu���肪����@�����قȂ�i�����n�������ɂ��̕ψق����ǂ蒅�����ł���B���Ȃ킿�A�̔����ƌn�����������݂ɔ��f�������ł��B

���Ɍ��̐����A���邢�͌��݂̐����ɉߋ��̐����̍��Ղ��c���Ă��邱�Ƃ́A���҂����f�������؋��ł���A���f���Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B���������ǂ̂悤�ȕψقł���Δ��f����̂��낤�Ƃ������ɁA�����Ă����̂��������Ȃǂ��ƁA���͍l���Ă��܂��B

�@���ĕψقƂ������̂ɂ́A�ˑR�ψق̂悤�ȊԈႢ�Ȃ����I�ω������邵�A�זE���A���邢�͈�`�q�̓]�ʈ��q���Ӊߒ��ȂǁA���邢�̓^���p�N�̂悤�ɏ����ȖڂɌ����Ȃ��悤�ȕψق���R����I�ɋN�����Ă��܂��B�����悤�Ɍ������Ӊߒ����S�������ł͂���܂���B���̗l�X�ȕψق̋N����v���͑O�ɂ��q�ׂ��悤�ɂ��ꂪ�����E�̌���������Ȃ̂ł��B���̗v���ɂ͐����̂̓������O��������܂��B

�@�����̖����̓���I�ψق��\���^�ɂȂ邽�߂ɂ͖c��ȍזE�����Ɣ����̌o�H�����ǂ�Ȃ���Ȃ�܂���i���镨�����זE����ʉ߂���悤�����́A100���ʂ�Ƃ�200���ʂ�ȏ�̃p�^�[��������Ƃ������܂��j�B�܂�זE���ɂ����邶�ɗl�X�A�C�̉����Ȃ�悤�ȗv���Ƃ̒��a���K�v�Ȃ̂ł��B���̂����Ŋ��ƒ��a���邱�Ƃɂ���Ă悤�₭�̔����̕\���^�Ƃ��Ē蒅����r�I���肷��̂ł��B

�@���̕\���^�Ƃ��Ē蒅����ߒ��́A�P�ɍזE�����ł͂Ȃ��̂̑S�K�w�A��̑S�K�w�Ŏ�������Ȃ���Ȃ�܂���B����܂ޑS�K�w�̕\���^�ƂȂ�ƁA�܂��ɋC�̉����Ȃ�悤�Ȗc��ȉߒ��ł��B

�@���̕ψق������N�A���\���N�A���S���N���ێ�����A�J��Ԃ���Čn�������A�����ċt�Ɍ��݂̐����ɔ��f����̂ł��B������p���ێ�����S�ۗv���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤�B

�@����͗��҂ɋ��ʂ̖@���ɂ��A�ƍl�����܂��B���҂ɋ��ʂȂ�Z���ł��낤�ƒ����ł��낤�Ɗ֘A�Â��邱�Ƃ��ł��邩��ł��B���̋��ʂ̖@�����u�̐��̌����v���Ǝ��͍l���Ă��܂��B

�@�u�̐��̌����v�͗��҂݂̂Ȃ炸�����E�Ƃ����ʂł��邩��A��蕁�ՓI���Ƃ����܂��B

�@�܂�u�̔����͌n�������ɑ̐��̌����i���ɑΏ̂Ƌύt�j��S�ۂ��Ĕ��f�����v�����ۂ��u�n�������̌��ʂ��l�X�ȕψق������������̌̔����ł���B�v�Ƃ������Ƃł��B

�@�����������i�����j�̐i���́u�זE�������\�����A�ψق��A�̐��̌����ɉ������ψق��蒅���錻���v�Ȃ̂ł��B